L’intersectionnalité: un outil critique pour déconstruire les inégalités

Mercredi 29 mai 2024

La Petite Bibliothèque Payot a édité en 2023 la traduction française des deux textes fondateurs de Kimberlé W. Crenshaw sur l’intersectionnalité. Une occasion de revenir sur un concept discuté, dans lequel il faut moins voir une catégorie identitaire qu’un outil de la critique sociale pour produire du commun.

Kimberlé W. Crenshaw est une chercheuse nord-américaine dont les travaux s’inscrivent dans le domaine des études critiques du droit et des Black Women’s studies qui ont pour objet les femmes noires. En 19891 et en 19912 , elle publie deux textes fondateurs qui introduisent le concept d’intersectionnalité. Dans le premier des deux, elle examinait la manière dont les femmes noires se trouvaient exclues de la protection de l’article VII du Civil Rights Act, le titre concernant l’accès à l’emploi de la loi de 1964 interdisant les discriminations basées sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l’origine nationale. Elle cherchait ainsi à montrer le caractère spécifique de la situation des femmes noires et visait l’amélioration de leurs conditions de vie.

«La prise en compte d’un unique facteur de discrimination a pour conséquence de rendre inaudibles les revendications des personnes ou des groupes les plus discriminés.»

L’invisibilisation des femmes noires discriminées

Son analyse la conduisit à prendre conscience du fait que la conception dominante de la discrimination a pour effet de penser la subordination selon un «prisme factoriel singulier»: «En ciblant les membres plus privilégiés de chaque groupe, ce prisme efface les femmes noires dans la conceptualisation, l’identification et la remédiation des discriminations liées à la race et au sexe. En d’autres termes, dans les affaires de discrimination liée à la couleur de peau, seuls sont considérés les membres les plus privilégiés en termes de sexe ou de classe; et dans le cas de discriminations liées au sexe, seules sont considérées les femmes plus privilégiées en termes de race ou de classe.3

» (p. 14)

La prise en compte d’un unique facteur de discrimination a pour conséquence de rendre inaudibles les revendications des personnes ou des groupes les plus discriminés. Quelques exemples d’affaires plaidées devant les tribunaux américains ayant pour objet des plaintes en discrimination déposées par des employées noires, permettront de mieux comprendre la portée de la dénonciation.

«Les discriminations envers les hommes noirs constituent souvent le modèle des discriminations raciales, et les femmes noires se voient déniées d’être considérées comme représentantes légitimes dans les questions raciales.»

Pour comprendre ce qu’est l’intersectionnalité…

Une première affaire décrite par Kimberlé Crenshaw opposa des travailleuses noires à la General Motors, laquelle n’engageait pas d’employées noires avant 1964, de sorte que lors d’une restructuration, toutes celles qui furent engagées après 1970 furent congédiées par manque d’ancienneté suffisante. Le tribunal débouta les plaignantes à la suite d’un raisonnement en deux temps. Le tribunal estima tout d’abord que l’entreprise engageant des femmes (blanches) avant 1964, il n’y avait pas de discrimination de nature sexuelle. Ensuite, ne constatant aucune infraction de discrimination raciale (à l’égard des Noirs), il en concluait le rejet de la plainte.

De manière générale, le tribunal contestait que l’objectif du Civil Rights Act fut de créer une catégorie de «femmes noires» (opposée à la catégorie des hommes noirs) ou de créer de nouvelles catégories de minorités protégées. Conclusion de Kimberlé Crenshaw: «Un tel refus aboutissait dès lors à réduire les concepts de discrimination sexuelle et de discrimination raciale à l’expérience des femmes blanches d’une part et des hommes noirs de l’autre. Dans ce contexte, les femmes noires ne sont protégées que pour autant que leurs expériences coïncident avec celles de l’un ou de l’autre groupe spécifiquement.»

Une deuxième affaire permet de mesurer les implications de ce constat. Celle-ci opposait une travailleuse noire à la société Hugues Helicopters Inc., dénonçant la politique de promotion interne de la société en défaveur des employées noires. Lors du jugement, le tribunal dénia la possibilité de la plaignante de représenter l’ensemble du public féminin, en raison du fait que sa plainte étant déposée non en tant que femme, mais en tant que femme noire, on voyait mal comment elle pouvait prétendre représenter correctement les femmes blanches.

«Pour les femmes blanches, explique Kimberlé Crenshaw, porter plainte pour discrimination sexuelle signifie simplement que leur genre constitue le seul facteur de discrimination dont elles ont à souffrir. Il n’est nullement besoin de parler de discrimination en tant que femmes blanches, parce que leur couleur de peau ne contribue pas au préjudice pour lequel elles demandent réparation.» (p. 23) Conséquence: «La discrimination envers les femmes blanches constitue donc le modèle de toute discrimination fondée sur le genre». (p. 23-24)

De la même manière, les discriminations envers les hommes noirs constituent souvent le modèle des discriminations raciales, et les femmes noires se voient déniées d’être considérées comme représentantes légitimes dans les questions raciales. Le problème apparaît de manière caractéristique lorsqu’une discrimination entre employés masculins et féminins, noirs et blancs, est doublée d’une discrimination parmi les employés noirs, entre hommes et femmes. Dans l’affaire Payne vs Travenol, citée par l’autrice, les femmes noires obtinrent un dédommagement, mais pas leurs homologues masculins. Le tribunal argumenta que les femmes noires ne pouvaient représenter ces derniers, au risque sinon de susciter un conflit d’intérêt entre les deux, au détriment de ces dernières, dont les intérêts spécifiques auraient risqué de ne pas être pris en compte.

Kimberlé Crenshaw en conclut que «même si l’affaire s’avéra une victoire partielle pour les femmes noires, elle illustre le dilemme dans lequel la législation antidiscriminatoire les place. Elles se trouvent forcées à choisir entre mettre en avant les aspects intersectionnels de leur discrimination (et risquer de ne pouvoir représenter les hommes noirs) ou bien faire l’impasse afin de présenter une requête qui ne conduise pas à l’exclusion de leurs confrères noirs du champ de l’action menée. Nombreux alors sont ceux dans la communauté noire à voir les revendications des femmes noires comme une source de division». (p. 29-30)

«Les femmes noires sont plus souvent victimes d’une double discrimination: c’est là l’effet combiné de pratiques qui discriminent sur la base de la couleur de peau et sur la base du genre. Et il arrive même qu’elles soient discriminées en tant que femmes noires.»

Des discriminations semblables et distinctes

Les femmes noires subissent les discriminations d’une manière à la fois semblable et distincte de l’expérience vécue par les femmes blanches et les hommes noirs: «Parfois leur expérience recoupe celle des femmes blanches; parfois celle des hommes noirs. Mais elles sont plus souvent encore victimes d’une double discrimination: c’est là l’effet combiné de pratiques qui discriminent sur la base de la couleur de peau et sur la base du genre. Et il arrive même qu’elles soient discriminées en tant que femmes noires: non pas comme Noires, et comme femmes, mais comme femmes noires.» (p. 32-33) Dans la pratique, leur expérience n’est reconnue ni dans son caractère intersectionnel, ni dans la centralité de leur expérience en tant que femme ou que Noire.

Kimberlé Crenshaw y voit la conséquence de la vision dominante en matière de discrimination: «Dans cette conception, tous les membres d’une catégorie ethnique ou sexuelle subissent également la même forme de discrimination. Toute distinction statistique perceptible à l’intérieur du groupe suggère soit l’absence de discrimination, soit l’existence de conflits d’intérêts préjudiciables à une action commune.» (p. 34-35)

Ceci n’est pas sans conséquences sur la théorie féministe et l’antiracisme: «Le féminisme se construit sur l’assimilation du sexisme avec l’expérience des seules femmes blanches, et la lutte contre le racisme, sur l’assimilation du racisme aux difficultés rencontrées par la seule classe moyenne noire ou les seuls hommes noirs.» (p. 37)

L’évolution de la législation sur le viol permet de comprendre la portée de cette assimilation. Si le féminisme a pu voir dans cette législation la traduction de la volonté masculine de contrôler la chasteté féminine – ou plus largement la sexualité féminine – plutôt que de protéger les femmes de la violence d’une intimité forcée, cette analyse est réductrice et inadéquate quand elle s’applique aux femmes noires. Mieux vaudrait, en effet, la considérer de façon restreinte comme la «régulation par les hommes blancs de la sexualité des femmes blanches».

Le viol comme arme raciale

«Historiquement, aucune institution n’a jamais cherché à réguler la chasteté des femmes noires. Il est même arrivé qu’une cour informe un jury que, contrairement aux femmes blanches, les femmes noires n’étaient pas présumées chastes. Par ailleurs, si la volonté de réguler la sexualité des femmes blanches écartait les femmes non chastes de la protection de la loi, le racisme rendait à une femme blanche sa chasteté si l’homme présenté comme violeur était noir. Les femmes noires, elles, ne bénéficiaient pas d’une telle mesure. Considérer le viol seulement comme la manifestation du pouvoir masculin sur la sexualité féminine tend à éclipser l’utilisation du viol comme arme raciale. Quand des femmes noires étaient violées par des hommes blancs, elles n’étaient pas violées en tant que femmes, mais bien spécifiquement en tant que femmes noires. Leur statut de femmes les rendait sexuellement vulnérables à la domination raciste, tandis que leur couleur de peau leur niait toute protection légale. Ce pouvoir masculin blanc était renforcé par un système judiciaire dans lequel il était virtuellement inconcevable de voir un homme blanc condamné pour le viol d’une femme noire.» (p. 46-50)

Mais la lutte contre le racisme n’a pas davantage pris en compte les femmes noires dans leur statut de victime: «L’essentiel de la lutte contre les violences sexuelles dans la communauté noire s’est concentré sur le lynchage des hommes noirs (…) Encore aujourd’hui, certains craignent que la lutte contre le viol ne vienne décrédibiliser la lutte contre le racisme dans la communauté noire.» (p. 50-52)

Parce que la notion de race constitue l’élément structurant majeur de la communauté noire américaine, le féminisme des femmes noires ne peut pas se développer de la même manière que le féminisme des femmes blanches: «L’émergence d’une conscience distincte opposée à celle des hommes blancs fut pour les femmes blanches une étape cruciale dans le développement du féminisme. Les femmes noires, elles, comme leurs confrères masculins, vivent dans une communauté qui a été définie en termes de couleur et de culture, et opprimée sur cette base. Mais si le patriarcat sévit aussi dans la communauté noire, faisant peser sur leur dos son lot d’oppressions supplémentaires, le contexte racial dans lequel elles se trouvent freine la création d’une conscience politique en opposition aux hommes noirs.» (p. 57)

Ce contexte défavorable à une conscience de nature oppositionnelle, d’une part, et l’affirmation des besoins de la communauté raciale, d’autre part, ont pour conséquence de réduire les intérêts particuliers des femmes noires à une certaine marginalité. C’est ce qui se produisit, par exemple, à l’occasion des débats suscités par le film de Steven Spielberg La couleur pourpre (1988), qui mettait en scène une situation de violence domestique dans une famille noire: le film n’allait-il pas renforcer les stéréotypes raciaux sur la masculinité noire? D’où l’idée de Kimberlé Crenshaw que «la lutte contre le racisme semblait à nouveau exiger la subordination de l’expérience féminine noire à la sécurité de la communauté noire dans son ensemble.» (p. 58)

«Le concept critique de l’intersectionnalité est moins un concept sur l’identité qu’un outil d’analyse pour déconstruire concrètement la manière dont se fabriquent les inégalités de genre, de race ou de classe.»

Elargir le combat féministe et antiraciste

Kimberlé Crenshaw considère que «tout effort pour libérer la communauté noire des conditions qui caractérisent sa subordination raciale doit inclure une analyse du sexisme et du patriarcat. Cela vaut en théorie comme en pratique. De même, le féminisme doit inclure une analyse du racisme s’il veut exprimer les aspirations des femmes non blanches». (p. 64)

Comme on le voit, le concept critique de l’intersectionnalité est moins un concept sur l’identité qu’un outil d’analyse pour déconstruire concrètement la manière dont se fabriquent les inégalités de genre, de race ou de classe. Moins orienté vers la définition de ce que sont les personnes discriminées, le concept permet d’analyser comment elles sont discriminées et d’éveiller l’attention sur les non-dits et l’invisibilisation des personnes discriminées dans les discours et les théories sur les inégalités, qu’elles concernent le sexe et le genre, la situation économique et sociale, l’origine et l’ethnie ou encore la nationalité, l’âge, le handicap. Aux Etats-Unis, mais aussi en Europe, les études sur le genre, sur les inégalités socioéconomiques, sur les discriminations d’origine raciale ou culturelle, sont l’objet d’attaques virulentes, d’inspiration antidémocratiques et conservatrices.

Dans une interview qu’elle donnait le 19 janvier 2022 au Washington Post, le journal américain dont le sous-titre est «Democracy Dies in Darkness», Kimberlé Creshaw réagissait à la vague d’interdiction des Racial Studies dans l’enseignement, suscitée par les conservateurs républicains. Elle y voyait une campagne bien organisée, mais aussi le reflet d’une tendance de fond de la société américaine après l’adoption du Civil Rights Act. Et elle avait de bonnes raisons de s’en inquiéter, à l’heure où un mensonge a le temps de faire un million de fois le tour de la Terre avant que ne se réveille la vérité et qu’elle s’interroge en disant «Que se passe-t-il?»: «Nous avons eu une bonne décennie, peut-être une et demi, de réformes agissant pour les droits civiques. Et ensuite, quatre décades de recul conservateur, de réponses réactionnaires à ces réformes qui permettent aux gens de dire ce qu’ils sont occupés à dire maintenant, que l’antiracisme c’est du racisme, que vos droits civiques violent mes droits civiques. Ce sont de très vieilles et très répétitives idées. Ainsi le schéma de repli conservateur est maintenant occupé à prendre place au milieu d’une terrible résurgence d’opinions politiques antidémocratiques et opposées à l’inclusion».

- 1CRENSHAW Kimberlé W. «Démarginaliser l’intersection de la race et du sexe: une critique féministe noire de la doctrine de l’anti-discrimination, de la théorie féministe et de la politique anti-raciste», 1989.

- 2CRENSHAW Kimberlé W. « Cartographie des marges : intersectionnalité, politiques de l’identité et violences contre les femmes de couleur », 1991.

- 3CRENSHAW Kimberlé W. Intersectionnalité, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 2023, 224 p.

Le Civil Rights Act

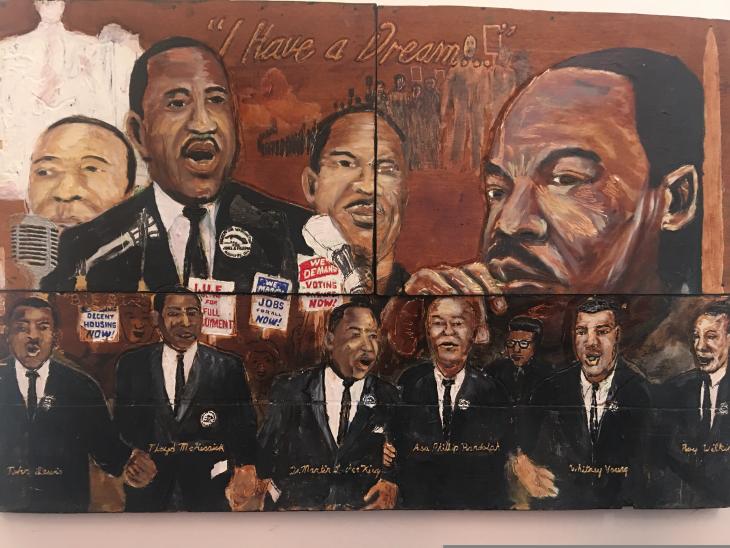

Le Civil Rights Act est la loi adoptée le 10 juin 1964 par le Sénat américain et promulguée le 3 juillet 1964 par le président démocrate Lyndon Johnson, à la suite du mouvement des droits civiques dont Martin Luther King était la figure emblématique. La loi visait à mettre fin à toutes les discriminations basées sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l’origine nationale.

Elle comprenait 10 titres, dont les suivants avaient pour objet:

1. La prohibition de toutes les limitations au droit de vote;

2. L’interdiction de la ségrégation et des discriminations dans l’accès aux lieux de détente, de loisirs, de restauration, de commerce, de services accueillant du public;

3. Les recours aux tribunaux en cas de discrimination;

4. La déségrégation des élèves dans les écoles publiques et l’accès facilité aux bourses d’études;

5. La mise en place d’une commission des droits civils chargée d’enquêter sur les cas de discrimination, de donner des avis sur les législations et les politiques menées par le gouvernement fédéral en matière de discrimination;

6. L’interdiction des discriminations dans l’application des programmes et activités menés avec des financements fédéraux;

7. L’élimination des discriminations à l’emploi et dans l’accès aux syndicats de salariés;

8. La vérification de l’effectivité du droit de vote par une enquête statistique portant sur les inscriptions sur les listes électorales.

Pour aller plus loin

Sur l’intersectionnalité

- CRENSHAW Kimberlé W. Intersectionnalité, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 2023, 224 p.

- MAZOUZ Sarah et LÉPINARD Eléonore. Pour l’intersectionnalité, Anamosa, 2021.

- «Qu’est-ce que l’intersectionnalité?» Interview de Sarah Mazouz (2022) dans l’émission Sans oser le demander de France Culture: https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander…

Sur le Civil Right Act

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Civil_Rights_Act_de_1964

- Mississipi Burning, un film d’Alan Parker (1988) qui relate l’assassinat par des membres du KKK de trois jeunes militants des droits civiques, un fait divers directement lié à l’adoption du Civil Right Act.