Le secteur interculturel de la Ligue a pour mission principale le développement de la cohésion sociale bruxelloise, et cela au travers de l’apprentissage du français langue étrangère (FLE) et d’activités culturelles1 . Mais au-delà de ces actions, qu’entend-on vraiment par interculturel?

Pour tenter une définition de l’interculturalité, penchons-nous d’abord sur sa dimension étymologique. Selon Le Robert, l’adjectif interculturel renvoie à ce «qui concerne les rapports, les échanges entre cultures, entre civilisations différentes». Il s’agit donc d’une communication, le plus souvent verbale, entre groupes ethniques, convictionnels, sociologiques différents.

Le Conseil de l’Europe va plus loin en ce qu’il introduit des valeurs fortes: «Le dialogue interculturel désigne un processus d’échange de vues ouvert et respectueux entre des personnes et des groupes de différentes origines et traditions ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques, dans un esprit de compréhension et de respect mutuels. La liberté et la capacité de s’exprimer, mais aussi la volonté et la faculté d’écouter ce que les autres ont à dire, en sont des éléments indispensables.2

«Le dialogue interculturel peut servir plusieurs objectifs, dans le cadre de l’objectif primordial qui est de promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit. »

Vivre ensemble dans l’égale dignité

Il en fait également un outil de développement social et politique ambitieux: «Le dialogue interculturel contribue à l’intégration politique, sociale, culturelle et économique, ainsi qu’à la cohésion de sociétés culturellement diverses. Il favorise l’égalité, la dignité humaine et le sentiment d’objectifs communs. Le dialogue interculturel vise à mieux faire comprendre les diverses pratiques et visions du monde, à renforcer la coopération et la participation (ou la liberté de faire des choix), à permettre aux personnes de se développer et de se transformer, et à promouvoir la tolérance et le respect de l’autre.»

Le Livre blanc poursuit: «Le dialogue interculturel peut servir plusieurs objectifs, dans le cadre de l’objectif primordial qui est de promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit. Le dialogue interculturel est une caractéristique essentielle des sociétés inclusives dans lesquelles aucun individu n’est marginalisé ni exclu. Il est un puissant instrument de médiation et de réconciliation: par un engagement essentiel et constructif au-delà des clivages culturels, il répond aux préoccupations relatives à la fragmentation sociale et à l’insécurité, tout en favorisant l’intégration et la cohésion sociale. Dans ce contexte, la liberté de choix, la liberté d’expression, l’égalité, la tolérance et le respect mutuel de la dignité humaine sont des principes fondamentaux.»

Enfin, cette définition propose aussi un cadre quasi méthodologique: «La réussite du dialogue interculturel exige un grand nombre des comportements qui sont favorisés par une culture démocratique, à savoir l’ouverture d’esprit, la volonté d’engager le dialogue et de laisser les autres exprimer leur point de vue, la capacité de résoudre les conflits par des moyens pacifiques et l’aptitude à reconnaître le bien-fondé des arguments de l’autre. Il contribue au développement de la stabilité démocratique et à la lutte contre les préjugés et les stéréotypes dans la vie publique et le discours politique et à faciliter le développement d’alliances entre communautés culturelles et religieuses, et peut ainsi aider à prévenir ou atténuer les conflits – y compris dans les situations de post-conflits et les “conflits gelés”.»

Et l’interculturalité à la Ligue?

En Région de Bruxelles-Capitale, notre cadre d’intervention en tant que secteur interculturel de la Ligue est régi par le décret relatif à la Cohésion sociale qui circonscrit l’interculturalité comme un des quatre axes prioritaires: l'accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes; l'apprentissage du français et l'alphabétisation; l'inclusion par la citoyenneté interculturelle; et le vivre et faire ensemble3

. Soulignons que le dialogue a ici été remplacé par le terme «citoyenneté», peut-être pour insister sur une vision plus active de ce processus…

Quoi qu’il en soit, si nous nous en référons aux prescrits européens et de la Cocof, la Ligue est sollicitée pour développer l’interculturalité par des actions très concrètes et c’est exactement ce que nous faisons! A ce titre, nous rencontrons trois des quatre axes cités ci-dessus. Nous dispensons des cours de français langue étrangère (FLE), à travers huit implantations bruxelloises, pour permettre aux personnes vivant sur notre territoire de s’approprier une des langues nationales. Nous soutenons la réflexion et les échanges entre apprenant·es de ces cours par des thématiques spécifiques et fondamentales (éducation, droits des femmes et des minorités, égalité des genres, santé, etc.). Nous stimulons la créativité par des activités et des sorties culturelles: spectacles, expos, musées ou encore cinéma. Ce faisant, nous sortons nos apprenant·es de leurs habitudes et du repli sur soi par des activités originales, des rencontre d’associations citoyennes, des sorties hors de leur quartier, par exemple.

Si nous déployons des activités en ce sens à la Ligue et ce depuis presque trente ans d’une part, et si nous sommes soumis à des évaluations annuelles bien légitimes d’autre part, nous pouvons néanmoins faire face à des difficultés d’ordre stratégique. En effet, quelles thématiques précises développer dans nos programmes pour être en phase avec les nombreux changements contextuels (COVID, crise économique et migratoire, guerre en Ukraine, conflit israélo-palestinien explosif, etc.)? Comment aller à la rencontre de publics invisibilisés (femmes migrantes avec enfants, MENA, personnes victimes de violences diverses, notamment)? Comment ne pas favoriser certaines cultures d’origine qui font bien partie de notre histoire sociale au détriment d’autres cultures que nous connaissons moins?

Or le dialogue interculturel n’est plus une option, contrairement à ce que certains mouvements d’extrême droite laissent entendre... Cette question représente un enjeu démocratique de taille qu’il ne faudrait surtout pas reléguer au second plan, sous prétexte que l’économique est «plus urgent et plus important»!

Car, comme l’explique Valentina Crispi, maître de conférences en Sciences de l’éducation et de la formation, «notre modernité se caractérise par la pluralité des formes de socialisation, d’enculturation, d’éducation, par la diversité des langues et des modes de communication. La rencontre entre les cultures et les différences culturelles s’impose dans les faits: l’autre, l’étranger, l’altérité font partie du rapport au monde quotidien. Il en résulte une nouvelle série de questions et de problématiques qui interroge surtout notre capacité à vivre ensemble. Les sociologues, les philosophes et les pédagogues s’accordent sur l’idée que la différence culturelle lance un défi important à la démocratie à l’intérieur d’un processus où nos sociétés doivent s’ouvrir au dialogue entre peuples et cultures.4

»

« Les récits collectifs qui se tissent et parviennent à construire des ponts, surtout là où c’est devenu inhabituel, sont porteurs d’un grand potentiel de développement humain. »

Tirer le meilleur parti de la diversité

Par ailleurs, comment, au sein de notre association, incarner au mieux nos valeurs de laïcité, d’égalité, d’universalisme et de justice sociale dans un monde où les communautarismes s’expriment à grands cris et où les plus agité·es s’expriment inopinément sur les réseaux sociaux, à tout propos et, parfois, sans aucun fondement critique? Une initiative de l’Unesco vient peut-être nous soutenir au moment opportun, au moment où ces préoccupations du vivre-ensemble concernent tous les continents! En effet, en partenariat avec l'Institut pour l'Économie et la Paix (IEP), cette agence onusienne5

a créé en 2020 un «cadre conceptuel et technique pour mesurer le dialogue interculturel» afin de permettre aux gouvernants de mieux appréhender, évaluer et cibler intelligemment de nouvelles politiques publiques valorisant l’altérité et la rencontre mutuelles.

«Face à la persistance des défis mondiaux que sont les inégalités, le populisme et la xénophobie – facteurs de divisions –, la migration, les déplacements ou encore l’extrémisme violent, il est indispensable de considérer selon une nouvelle approche ce que l’on appelle les «différences culturelles» relatives aux capacités culturelles et sociales qui conditionnent l’efficacité des réponses. Il est de plus en plus évident que la réussite de nos systèmes de gouvernement, de nos écoles et de notre économie dépendra de notre capacité à tirer le meilleur parti possible de la diversité grandissante des origines et des opinions au sein de nos sociétés et à améliorer la communication au sein de cette pluralité.6

»

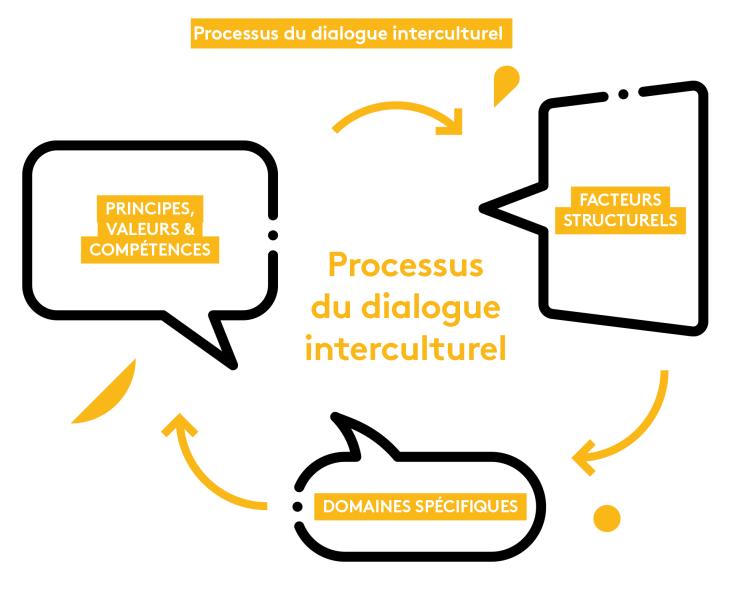

Car si nos sociétés sont de plus en plus métissées, nous vivons paradoxalement en vases clos, la plupart du temps. Or les récits collectifs qui se tissent et parviennent à construire des ponts, surtout là où c’est devenu inhabituel, sont porteurs d’un grand potentiel de développement humain. Ainsi, la méthodologie de l’Unesco propose cinq grands domaines d’intervention où puiser de l’inspiration pour booster le dialogue interculturel: l’éducation, les médias et les TIC, les arts et la culture, la gouvernance locale et l’urbanisme, et la négociation politique.

Outre l’intérêt de se structurer autour de ces domaines clés, on peut aussi y apprendre que le processus du dialogue interculturel représente un système composé de facteurs structurels (stabilité et non-violence, gouvernance et citoyenneté, liberté d’expression, égalité horizontale, et cohésion sociale) et de facteurs propices (principes, valeurs et compétences). Gageons que ce cadre de réflexion et d’intervention nourrira notre soif de sens et d’action concrète et nous aidera à déployer notre intelligence collective au service d’une plus grande cohésion sociale!

- 1Voir notre article sur le secteur interculturel de la

Ligue dans Éduquer n°184, mars 2024, p. 37-39. - 2Livre blanc sur le dialogue interculturel «Vivre ensemble dans l’égale dignité», Conseil de l’Europe, Strasbourg, 7 mai 2008.

- 3Décret relatif à la Cohésion sociale du 30 novembre 2018.

- 4CRISPI Valentina. «L’interculturalité», Le Télémaque 2015/1 n°47, p. 17-30: www.cairn.info/revue-le-telemaque-2015-1-page-17.htm

- 5L’Unesco est l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. Elle contribue à la paix et à la sécurité en promouvant la coopération internationale dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l’information: www.unesco.org/fr/bref

- 6Mesurer le dialogue interculturel: cadre conceptuel et technique, Unesco, 2020: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373803/PDF/373803fre.pdf.mu…