«Il était une fois…» Ainsi commencent les histoires et les contes. Avec ces quatre mots surgissent immédiatement des souvenirs liés à l’enfance, à des moments de proximité relationnelle, de détente, de divertissement. Surgissent également les clichés: un vieil homme ou une grand-mère à lunettes, devant des enfants un soir d’hiver, un livre sur les genoux, près d’une cheminée… Le conte est une parole d’hier, dite aujourd’hui, pour regarder demain. Et il se révèle un formidable outil d’éducation permanente!

Les contes ne seraient-ils destinés qu’aux enfants, en famille ou à l’école? Ne seraient-ils opportuns qu’aux moments de délassement, de fin de journée ou d’année ? «Il était une fois…» Ces quatre mots, derrière leur aspect de «formule magique », portent tout le symbole du pouvoir des contes. Quatre mots qui entraînent tout un chacun, petit comme grand, dans des voyages imprévus, dans des rêves lointains, mais aussi dans des réalités bien concrètes, accessibles et contemporaines.

Stéphane Van Hoecke est conteur et formateur à la Ligue depuis plus de vingt ans. Dans ses modules de formation sur le conte, il cherche à sensibiliser aux nombreux attraits et utilités que cet art de la parole peut avoir dans un groupe ou une collectivité. Il présente le conte comme un incroyable outil d’éducation permanente, permettant de libérer la parole, d’aborder tous les sujets, de susciter la créativité et le changement. Ensemble, nous avons discuté de son approche et de sa méthodologie en formation.

«Le conte est un incroyable outil d’éducation permanente, permettant de libérer la parole, d’aborder tous les sujets, de susciter la créativité et le changement.»

Définir le conte

Comment envisager le conte comme parole au service de l’animation? Est-ce une pratique, une technique, un outil? Un point de départ, un aboutissement? Un moyen, un chemin? Une démarche? Une argumentation? Une explication? Il est normal de se demander, en premier lieu, ce qu’est vraiment un conte et quelle définition lui donner. Si tout le monde semble savoir ce qu’est un conte, rares sont celles et ceux qui parviennent à le définir de manière assurée. Il est comme une évidence non discutée, non examinée, non débattue.

Ainsi, aux participant·es des formations de Stéphane, la question est d’emblée posée. «Vous venez pour utiliser le conte comme un outil d’éducation permanente, mais savez-vous ce qu’est le conte?» Pour tenter de répondre à cette question, mais aussi pour savoir ce que les individus du groupe portent en eux, un rapide tour de parole est intéressant. Chacun·e est invité·e à compléter la phrase «Pour moi, le conte, c’est…», en un ou deux mots, sans explication. Au premier tour, les réponses sont hésitantes, évidentes, conventionnelles. Parce que la demande se fait directement, sans autre référence sinon ce que chaque personne apporte avec soi, ses souvenirs, son vécu.

Lorsque le premier tour est terminé, on continue. Des indications sont alors données pour faire face aux protestations et résistances: «Tu peux toujours répéter ce que tu as entendu. Tu as le droit de ne rien dire. Tu peux être concret ou concrète. Tu peux donner un exemple. La réponse que tu donnes est intéressante, c’est la tienne! Tu peux inventer aussi…» Et le tour recommence. Les réponses se font alors plus diverses, plus personnelles, plus profondes, plus riches, plus créatives.

La démarche est répétée quatre, cinq, six fois. Le groupe essaie de donner une définition à quelque chose d’énorme; s’il n’y arrive pas, il s’en approche! Par le collectif, par les paroles de chacun et chacune, enrichies des autres, on précise, on dessine les contours, on construit une première représentation commune. Au centre de ce cercle, il y a un creux de silence qui contient et aspire tout: histoire, définition, utilité et tout ce qu’on n’a pas pu dire, su dire, osé dire ou simplement ce qu’on ne sait pas encore. Tout ce qui est dit est juste, intéressant, pertinent, sensé et utile. Tout ce qui est dit permet d’approcher ce qu’est le conte, et surtout ce qu’il représente et pourrait avoir comme utilité. Cette démarche collective donne un plus et permet de poser les bases de l’apprentissage comme méthode et comme contenu.

«Ces histoires vagabondes, sans origine ni auteur identifiable, ont traversé les siècles et les frontières, les épidémies et les guerres, par la seule force de la parole humaine.»

Rassembler la matière puis la questionner

Il est donc important de commencer par faire «remonter» le conte chez chacun·e: sa représentation personnelle, sa connaissance, la place qu’il ou elle lui donne sur le plan social et individuel. Les groupes de Stéphane sont ensuite invités à se demander pourquoi ces histoires désuètes, apparemment inadaptées à notre époque, nous parlent autant, et pourquoi elles ont une importance insoupçonnée dans notre monde d’aujourd’hui.

Le conte est un «récit d’aventures imaginaires, destiné à amuser, à instruire en amusant». Voilà ce qu’en dit le dictionnaire. Un regard est jeté dans le rétroviseur: d’où viennent ces récits? Comment sont-ils apparus et pourquoi sont-ils là, encore vivants et utiles? Ces histoires vagabondes, sans origine ni auteur identifiable, ont traversé les siècles et les frontières, les épidémies et les guerres, par la seule force de la parole humaine, comme l’a exprimé et défendu tout au long de sa vie Henri Gougaud1

: «Ne confondez pas l’importance des choses avec le bruit qu’elles font!»

Le conte fait partie de la littérature orale, qui regroupe tout ce qui est issu de la mémoire collective. Cet immense patrimoine, né du folklore et de l’inconscient collectif, a été transmis oralement, puis retranscrit au fil du temps. Cette littérature orale est populaire: née dans un peuple sans écriture, elle a directement servi de mode de transmission, de communication, d’expression. L’être humain ne supporte pas le vide, l’angoisse, la peur: il tente d’émettre des hypothèses et il crée des récits. Ces récits vont participer au système général d’organisation de la pensée d’un groupe.

Pourtant, le conte a aussi été perçu très tôt comme un genre inférieur. Pendant des millénaires, le conte a été la littérature des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire, considérées comme inférieures aux lettrées. Le langage symbolique, le langage poétique, le rêve, auxquels le conte participe, semblent en outre peu sérieux aux yeux des personnes les plus rationnelles. Quand les hommes, bien avant les femmes, ont appris à lire et à écrire et ont acquis des savoirs scientifiques, les contes sont devenus «des histoires de femmes». Puis ils sont devenus des histoires pour enfants…

On comprend donc mieux les clichés réducteurs qu’on entend encore aujourd’hui: «Ah, tu es conteur, tu t’occupes des enfants!» On le voit, le conte est un petit genre, un délaissé culturel, un déclassé, un laissé-pour-compte! Lui qui fait pourtant partie de la culture, cet ensemble de structures sociales, de manifestations artistiques qui définissent une société, une civilisation.

«Une mise en récit de situations vécues permet des questionnements inédits. Voilà une ouverture magnifique pour utiliser le conte en animation, dans une perspective de changement.»

Le conte pour susciter le changement

Mais alors, qu’ont les contes à nous dire aujourd’hui? Que peut-on en faire? Pourquoi et comment les utiliser? Les contes ne vivent que si on les raconte. C’est en les plaçant dans nos activités et dans nos interactions qu’ils prennent sens. C’est en les racontant qu’ils existent et qu’ils donnent du sens aux relations vécues en groupe, en collectivité, en société.

Le conte est une métaphore, c’est-à-dire «une forme de discours imagé qui permet de traduire analogiquement une idée ou une situation par une autre». Il permet une nouvelle représentation d’une chose. Ce pas de côté, cette mise à distance de la chose dont on parle l’éclaire autrement. On la voit et la considère différemment. La métaphore est utile pour prendre distance avec la réalité, pour mieux en parler.

Ainsi, le conte et la métaphore sont des outils qui permettent d’appréhender nos croyances d’une manière différente. Des outils puissants qui ont le pouvoir de faire bouger nos résistances au changement. Ce «petit conte» qui, dans une première approche, n’avait l’air de rien, sinon d’être réservé aux enfants, se révèle d’une incroyable, précieuse et importante présence aujourd’hui!

Le conte est aussi une suite structurée d’images: un début, une fin, une intrigue, des personnages, des situations. C’est ce qui en fait un récit. Une mise en récit de situations vécues permet aussi des questionnements inédits. Voilà une ouverture magnifique pour utiliser le conte en animation, dans une perspective de changement de ce qui peut se vivre dans les groupes!

Stéphane encourage ses participant·es à considérer et à appliquer cette piste solide avec leurs propres publics bénéficiaires: à l’instar de contes traditionnels, il est possible de créer collectivement des contes à partir de situations vécues aujourd’hui, dans un lieu bien concret, autour d’une problématique qui fait sens pour le groupe. Parler un langage de conte pour parler d’aujourd’hui à des oreilles d’aujourd’hui. Amener les personnes à regarder autrement ce qu’elles vivent, et leur donner la force, le chemin et la perspective d’un changement possible dans lequel elles sont actrices. Chacun·e peut ainsi être le moteur de son savoir et de son action!

Raconter, c’est prendre la parole

Se retrouver face à un groupe, s’exprimer, développer des idées, se faire comprendre. Voilà un exercice difficile pour nombre d’entre nous. Le conte aide les personnes qui éprouvent des difficultés avec la prise de parole en public à prendre conscience de leur capacité et de leurs forces, qu’elles ne veulent bien souvent pas reconnaître.

Le conte est une quête d’authenticité dans le moment présent: il n’existe qu’en direct, dans le partage «en vrai» d’un récit entre le conteur et l’auditeur. Il est donc intéressant de s’interroger sur les techniques à acquérir pour raconter. Que faut-il expérimenter, mettre au point, ajuster pour que le récit soit reçu et touche là où il doit toucher? Le conte permet ainsi un travail sur la voix, un travail sur le corps et la gestuelle. Il demande également un travail sur le récit: bien le structurer et réfléchir à son oralisation.

Un outil d’éducation permanente

Pour Stéphane, l’utilisation du conte en éducation permanente offre bien d’autres avantages. Premièrement, l’engagement et la motivation: les contes captivent l’attention des apprenant·es, les incitant à participer activement et à s’investir dans le processus d’apprentissage. Ils favorisent ensuite la transmission de valeurs et de savoirs: les contes véhiculent des messages, des normes sociales et des enseignements. Ils permettent de transmettre des connaissances de manière vivante et marquante.

Les contes permettent aussi le développement du langage et de la créativité: raconter des histoires encourage l’expression orale, favorise l’apprentissage d’une langue, l’enrichissement du vocabulaire et la créativité linguistique. Ils renforcent également les compétences sociales et interculturelles: les contes abordent des thèmes universels et favorisent la compréhension mutuelle entre les individus de différentes origines culturelles.

Enfin, les contes stimulent l’imaginaire et la réflexion: les contes invitent au questionnement, à l’interprétation et à la discussion. Ils ouvrent des portes vers l’imaginaire et la pensée critique. On le comprend mieux maintenant: quel formidable outil pour l’animation socioculturelle et les acteurs et actrices de l’éducation permanente, favorisant l’apprentissage, la communication et l’épanouissement collectif et personnel!

- 1Henri Gougaud (7 juillet 1936 - 6 mai 2024) était un écrivain, poète, conteur et chanteur français et occitan.

POUR ALLER PLUS LOIN

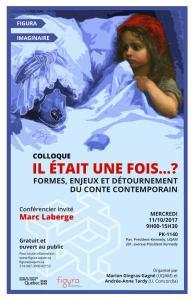

- ‟Il était une fois…?ˮ Formes, enjeux et détournement du conte contemporain, colloque organisé par Figura, le Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire (UQAM), Montréal, 2017.

- BLAVIER Annick. «Conte et société. Côté images», Le Journal de Culture & Démocratie n°51, avril 2020.

- BLÉSIN Laurence. «Enjeux et défis de l’éducation permanente», Démocratie n°4, avril 2022.

- BRÉBANT Émilie. Le conte-action, un nouvel outil au service de la résilience en éducation permanente, ARC, 2017.

- BIGOT Gigi. Marchandes d’étoiles, Le rêve d’une conteuse d’aujourd’hui, Quart Monde, La Grande Oreille, 2018.

- BRICOUT Bernadette. La Clé des contes, Seuil, 2005.

- HUSTON Nancy. L’Espèce Fabulatrice, Acte Sud, Coll. Babel, 2008.

- LOUP Hélène et FERDINAND Chantal. Conter aux adolescents, Edisud, Coll. L’espace du conte, 2005.

- COLLECTIF LITTORALE (sous la direction du). L’art du conte en dix leçons, Planète rebelle, Coll. Regard, Montréal, 2003.

- COLLECTIF LITTORALE (sous la direction du). Le conte, témoin du temps, observateur du présent, Planète rebelle, Montréal, 2011.

- Pourquoi faut-il raconter des histoires?, Paroles de conteurs Tome 3, Paroles recueillies par Bruno de la Salle, Michel Jolivet, Henri Touati, Maël Le Goff et Francis Cransac, Éd. Mondoral Transmettre, 2012.

- ZARCATE Catherine. Clartés, Variation sur l’art de conter, D’une Parole à l’Autre/La Grande Oreille, 2022.

- GOUGAUD Henri et DE LA SALLE Bruno. Le Murmure des contes, Propos recueillis par Isabelle Sauvage, Desclée de Brouwer, Coll. Texte et voix 2002.

LE CONTE ET LA METAPHORE EN ANIMATION

• Le conte, c’est un outil de transmission, de mise en relation des générations et des cultures.

• Une façon de dénoncer, sous le couvert d’une histoire, de faire passer des messages.

• Il est utile pour «penser à autre chose», pour s’extraire de la réalité, pas pour la fuir mais pour mieux l’appréhender, la comprendre, la réfléchir.

• Il est intéressant pour se poser des questions, déconstruire des «vérités».

• Pour amorcer une réflexion sur le monde, en avoir une prise de conscience.

• Pour éveiller les consciences.

• Il permet de soutenir l’intelligence collective, c’est une façon de porter des projets.

• C’est un moyen pour libérer son imaginaire.

• Pour animer un groupe.

• Pour s’exprimer, communiquer, écouter.

• C’est une méthode pour ouvrir son esprit.

• Pour faire reculer les a priori, les préjugés.

• Pour dénoncer les injustices sociales.

• Pour pointer en douceur des sujets dont on ne parle pas facilement.

• Pour appréhender d’autres façons de penser, d’autres cultures, d’autres valeurs, et les confronter aux nôtres.

• Pour réenchanter le monde, donner de la magie, du merveilleux.

Réponses de participant·es, formation à la Ligue, novembre 2022.

QUE PEUT-ON FAIRE DU CONTE?

• Récits de vie en tant que passeur de mémoire et de sens

• Carnets de voyage de migrants

• Récits de personnes âgées

• Balades contées (patrimoine, nature)

• Aborder l’histoire d’un village

• Travail sur la mort, l’exil, l’exclusion

• Apprendre le français, une autre culture

• Travail sur soi, sur le groupe (émotions, expressions, projets)

• Le passé, le présent: métiers, recettes, liens sociaux, apprentissages

• La ville, la campagne

• Images: livres, dessins, films

• Musique: voix, instruments, rythme, ambiance

• Thèmes: loup, sorcière, guerre, famine

Réponses de participant·es, formation chez Présence et Action Culturelles, novembre 2022.

POURQUOI RACONTER?

• Pour réapprendre à prendre le temps, développer un espace critique et un esprit critique. Tout ne doit pas être dit tout de suite, la réponse n’est pas là immédiate, le cheminement est intéressant, le questionnement en lui-même est important.

• Relier le passé et le présent.

• La recherche de sens.

• Aider à traverser des périodes difficiles et reprendre la course.

• Création de liens, convivialité.

• Muscler son imagination.

• Mettre les adultes et les enfants sur un pied d’égalité devant la magie des rêves.

• Réveiller l’enfant dans les adultes.

• Introspection, répondre à des questions.

• Moteur de créativité, de curiosité.

• Pour le plaisir.

Réponses de participant·es, formation à la Ligue, mai 2023.

POUR MOI LE CONTE, C’EST…

«…une histoire, un émerveillement, imaginaire, voyager, un récit, Disney, un changement de regard, un temps hors du temps, une morale, une lumière du soir, vaste, transmettre, une histoire pour enfants, une évasion, une rencontre, la mémoire de l’humanité, la vie, chouette, de la musique de mots, un apprentissage, un partage d’émotions, une leçon de vie, les trois petits cochons, un héritage, il était une fois, un mensonge, un rêve éveillé, une quête, une découverte, magique, émerveiller, mon père, un cadeau, faire réfléchir, symbolique, des yeux écarquillés, oral, l’éveil des sens…»

Réponses de participant·es, formation à la Ligue en avril 2024.