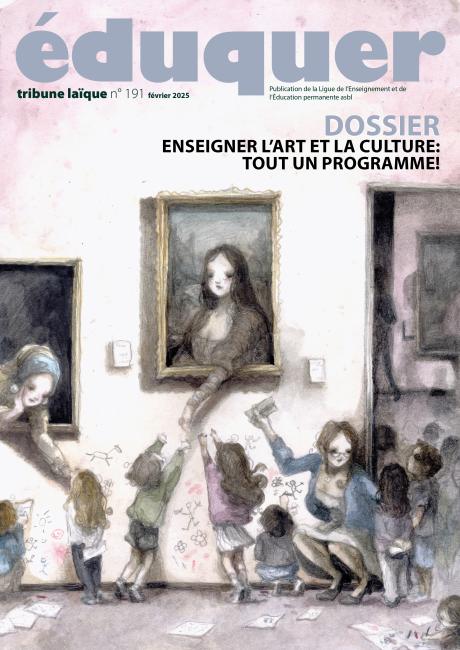

PECA: un parcours culturel et artistique pour tous les élèves

Samedi 1 février 2025

Le Parcours d’éducation culturelle et artistique, communément appelé PECA, vise à offrir deux expériences culturelles et artistiques par an à tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En se proposant d’allier la culture à l’enseignement, ce parcours introduit une petite révolution administrative. Comment est-elle appliquée par le terrain?

Dès la première maternelle et jusqu’à la fin du secondaire, les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) assistent à deux activités culturelles et artistiques par an. C’est en tout cas l’objectif du Parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA) mis en place en 2019-2020. Les moyens budgétaires alloués suivent le calendrier de déploiement progressif du tronc commun, prévu jusqu'en 2030. Nous profitons de la mi-parcours de son implantation pour établir un premier bilan. Présenté comme une «révolution administrative» par les uns, comme un «brol» par d’autres, qu’en est-il concrètement?

Le PECA se déploie comme un véritable parcours, offrant aux élèves une série d'expériences qui leur permettent de saisir pleinement l'importance de la culture et de l'art dans leur développement. Dans la pratique, chaque année scolaire prévoit deux expériences culturelles par élève: l'une à l'extérieur et l'autre au sein même de l'établissement.

Directrice du service de pilotage du PECA, Catherine Stilmant nous présente les impacts positifs du parcours, dont elle tient le rôle de cheffe de chantier: «Si les résultats de la FWB aux évaluations internationales restent contrastés en mathématiques et en français, nous avons fait des avancées remarquables dans le domaine de la créativité. Bien que nous ne puissions unilatéralement l’attribuer au PECA, notre démarche consistant à rendre l'éducation culturelle et artistique obligatoire pour tous les élèves, sans la laisser à la discrétion des pouvoirs publics ou des écoles, est une initiative pratiquement unique au monde.»

«Le programme ne se limite pas aux beaux-arts traditionnels car il mobilise aussi un vaste réseau d'acteurs culturels: bibliothèques, centres culturels, organisations de jeunesse et espaces créatifs.»

Ce modèle «pratiquement unique au monde» pourrait néanmoins être confondu avec son anagramme française, le PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle). Un des points de divergence, précise Catherine Stilmant, réside dans l’ordre des deux termes: culturelle et artistique. En FWB, la culture est considérée comme un ensemble englobant les arts dans une diversité d’initiatives culturelles. Le programme ne se limite pas aux beaux-arts traditionnels car il mobilise aussi un vaste réseau d'acteurs culturels: bibliothèques, centres culturels, organisations de jeunesse et espaces créatifs. Cette approche reflète une ambition claire: faire de l'accès à la culture et à l'art non seulement un droit universel, mais aussi un pilier fondamental de l'éducation.

Des débuts enrhumés

La mise en place du parcours fut complexe, nous confie Catherine Stilmant: «L’implémentation du PECA a commencé en 2019-2020, année touchée par la pandémie. Forcément, l’accueil dans les écoles n’a pas été tout de suite très enthousiaste. Les directions étaient noyées dans les circulaires, le post-covid et l’absorption du Pacte pour un Enseignement d'excellence. Nous avons dû faire preuve d’enthousiasme et d’optimisme pour rendre le PECA plus sympathique. À partir du moment où les écoles ont commencé à mettre le nez dedans, tout est devenu plus simple.»

La cheffe de chantier insiste sur la nouveauté du PECA: la fréquentation culturelle n’est plus laissée au bon vouloir du corps enseignant. En effet, trop d'élèves quittaient les bancs de l'école sans avoir vu d’autres tableaux que ceux de leurs salles de cours. C’est ce que démontrait une étude de l’Observatoire des politiques culturelles publiée avant la mise en place du PECA: «L’art et la culture occupent une place particulièrement limitée dans les cursus scolaires, notamment parce que l’initiative dépend en grande partie de la bonne volonté de l’équipe éducative et/ou du Pouvoir Organisateur de l’établissement scolaire. Dès lors, de grandes inégalités se créent et se renforcent quant à l’accès à la culture pour les élèves1

». Un constat qui pousse Joëlle Milquet (CDH), alors ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Petite enfance, à corriger le tir. Au travers d’un volet du Pacte d’excellence, les expériences culturelles et artistiques sont alors intégrées au tronc commun.

Rendre la culture accessible à tous les élèves

Cette volonté d’universalisation a déjà touché pratiquement toutes les écoles de la FWB. Plus d’un million d’expériences PECA ont été entièrement ou partiellement subventionnées par la FWB sur l’année 2023-2024, nous communique l’Administration. «Les données indiquent que 97% des implantations scolaires sont couvertes par une offre culturelle sur les trois dernières années», explique Olivier Van Hee, directeur général adjoint du Service des enjeux culturels transversaux de la FWB. Tout en nuançant: «La notion d’implantation signifie qu'une école, même si elle n'a qu'une seule classe qui a bénéficié du PECA, est prise en compte.» Si environ 140 écoles restent encore à intégrer au programme pour atteindre une couverture complète, l'enjeu réside aussi dans le nombre total d’élèves touchés.

L’étude Alliance culture-école en Fédération Wallonie-Bruxelles de l’Observatoire des politiques culturelles estimait déjà cette couverture à environ 87% avant la mise en place du PECA. Olivier Van Hee réagit en soulignant qu’en matière d’éducation, le 100% n’est pas qu’un objectif, mais un droit à assurer: «En trois ans, nous avons réussi à réduire significativement l'écart, couvrant de 87% à 97% de la FWB. C'est encourageant, mais notre mission n'est pas terminée. Ces progrès démontrent l'efficacité de notre approche territoriale, notamment grâce à la mise en place des plateformes qui permettent aux acteurs scolaires et culturels d’un même territoire de se rencontrer et de mettre le PECA en œuvre. Notre priorité reste d'assurer une couverture totale du territoire.»

La culture n’est jamais gratuite, mais parfois financée

Le déploiement d'un tel programme soulève inévitablement la question de son financement. « Il existe plusieurs modalités économiques: les ressources de l'école, les subventions de la FWB, la participation des parents ou encore le choix d'activités ne nécessitant pas de compensation financière. Car si la culture n'est jamais gratuite, elle peut être financée», explique Catherine Stilmant.

La gestion budgétaire reste un défi majeur, particulièrement depuis l'instauration de la gratuité scolaire. Pour l'année 2022-2023, dans le cadre son déploiement progressif touchant les élèves jusqu'à la troisième primaire, la gratuité scolaire plafonnait l'ensemble des activités culturelles et sportives à 49,23€ par élève par an. Pour soutenir le PECA, la FWB distribue ses aides selon trois critères prioritaires: le niveau socioéconomique de l'établissement, son implantation géographique (avec une attention particulière pour les zones comptant moins de trois opérateurs culturels subventionnés dans un rayon de deux kilomètres) et l’existence d’une offre culturelle.

Afin d’irriguer les déserts culturels, l'accessibilité géographique représente également un enjeu majeur. Et si certaines compagnies se déplacent dans les écoles pour leurs animations, Marie-Clémentine Narbonnet, chargée de mission PECA pour le référent scolaire de Bruxelles (groupement d’opérateurs culturels), insiste sur l'importance des sorties culturelles: «L'activité à l'extérieur permet de casser certaines frontières symboliques qui pourraient éloigner certains élèves de lieux culturels. De plus, aller sur le terrain permet de ‘‘déscolariser’’ la culture.»

La gratuité: une valeur pour l’enseignement, une injure pour la culture

La dimension économique cristallise les tensions entre monde scolaire et secteur culturel. Nos intervenant·es pèsent leurs mots pour ne réveiller aucun incendie. La gratuité, présentée comme une valeur pour le secteur l’enseignement, fait office d’injure pour celui de la culture. Au-delà de la sémantique, cette divergence révèle un enjeu profond pour des artistes dont le travail implique bien plus que ce qui est visible: temps de création non rémunéré, revenus irréguliers, pression psychologique, investissements en matériel, frais d'espace, etc.

Un sujet sensible, fragilisé par la propagation d’une forme de «culture de la gratuité» au sein des salles des profs. Au fil de ses échanges avec les enseignant·es, Marie-Clémentine Narbonnet observe ce phénomène: « Un mythe de la gratuité des expériences culturelles s'est progressivement installé dans des écoles. Nous constatons une confusion: depuis que le PECA rend ces expériences obligatoires, beaucoup pensent qu'elles doivent être automatiquement prises en charge par l'Administration. C'est un changement notable par rapport à l'époque où les écoles, organisant volontairement ces sorties culturelles, en assumaient naturellement le financement.»

«L’enseignant doit accepter de s’affranchir de la rigueur des programmes, tandis que l’artiste apprend à valoriser la dimension pédagogique de son intervention.»

Articuler l’enseignement et la culture

Mais les conflits ne se limitent pas qu’à la question de la gratuité. Ils concernent également ce que les opérateurs culturels qualifient d’«instrumentalisation pédagogique de la culture», comme l’explique Virginie Devaster, directrice de la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ), une association qui rassemble 102 compagnies de théâtre et de danse jeune public: «L’enseignement vise à l’acquisition de compétences telles que reprises dans le décret de l’enseignement. La culture vise à l’appréhension du monde du sensible et ainsi à la construction émotionnelle de l’enfant. Dès lors, il est important de ne pas instrumentaliser l’un au bénéfice de l’autre, mais bien de préserver la richesse spécifique à chaque approche.»

Elle ajoute que la construction du PECA a été réalisée en grande partie de façon institutionnelle, entre le ministère de l’Enseignement et celui de la Culture, sans réelle concertation avec le terrain. Bien que l’Enseignement finance plus largement le PECA que la Culture (en 2025, environ 5,5 millions d’euros contre 12 millions d’euros), la dimension éducative prédominerait: «Les compagnies constatent que les projets PECA les éloignent de leur rôle d’artistes en les obligeant à endosser un rôle de pédagogues. On les oblige à laisser des traces illustratives et exploitables par l’enseignant. Ce n’est pas leur rôle».

Forte de son expérience d’animatrice pédagogique au musée CIVA ainsi qu’au cinéma Quai 10, Cheyenne Quévy illustre la distinction entre ces deux approches: «Je suis animatrice, pas professeure. Je construis mes animations autour de la notion d’échange et non à partir d’une position surplombante. Je conçois mon travail comme un accompagnement plutôt qu’un enseignement. Notre rôle est d’être à l’écoute des jeunes, de chercher à correspondre à leurs attentes tout en visant à en stimuler de nouvelles.»

Pour que chacun·e puisse pleinement jouer son rôle, Tatiana De Barelli, directrice de l’association Educ’Art, préconise d’impliquer pleinement les enseignant·es dans le PECA: «Les intentions d’un enseignant et celles d’un artiste diffèrent fondamentalement. Toutefois, collaborer sur un projet PECA en classe les pousse à cocréer de nouveaux espaces d’apprentissage, nourris par l’approche artistique. La collaboration devient alors un élément central. Lorsque le dialogue s’instaure véritablement entre l’enseignant et l’artiste, une alchimie se produit, ouvrant la voie à une expérience unique. Cependant, cet exercice demande de relever un défi important: un véritable changement de mentalité. L’enseignant doit accepter de s’affranchir de la rigueur des programmes, tandis que l’artiste apprend à valoriser la dimension pédagogique de son intervention.»

Ni l’enseignement ni la culture: leur rencontre

Il y a peu, une journaliste du Soir rapportait l’effarement d’une comédienne face à la demande d’un professeur d’organiser une animation sur le passé composé2 . «Nous n’avons pas d’exemple de situation de réelle instrumentalisation, rétorque Olivier Van Hee. De nombreuses mauvaises compréhensions existent, mais aucune avec de réelles intentions d’utiliser l’acte créateur à des fins éducatives. D’ailleurs, il n’est pas anormal qu’un enseignant traitant de l’histoire du XXᵉ siècle privilégie un spectacle sur la Shoah plutôt qu’une représentation évoquant la guerre de Cent Ans ». Catherine Stilmant réplique en rappelant l’ancrage administratif du PECA: une structure administrative distincte de l’enseignement et de la culture, placée sous le secrétariat général. «Nous sommes les Casques bleus du PECA», résume-t-elle, mettant en avant l’intention d’éviter toute instrumentalisation de la culture à des fins pédagogiques.

«Pour garantir l’accès à une diversité d’expériences culturelles à tous les élèves, un rééquilibrage des pratiques est nécessaire.»

Cultiver l’école sans scolariser l’art

Malgré ses ambitions unanimement louées, le PECA suscite bien d’autres critiques. Certain·es enseignant·es contacté·es ignorent jusqu’à son existence alors que d’autres pointent un déséquilibre: «L’ADN du PECA, c’est de toucher tous les élèves. Forcément, les projets privilégiés vont être les plus courts. Le cœur de notre métier, c’est la pratique: nous préférions les projets qui s’inscrivaient sur un temps long. De nombreux confrères affirment que c’était mieux avant et que la culture n’y joue qu’un rôle de prestataire.»

L’autrice et illustratrice jeunesse Sabine De Greef partage ce sentiment avec verve: « Le PECA, c’est un brol. Avec l’initiative Auteurs en classe, j’avais l’habitude d’intervenir pour présenter mon travail. Faute de budget, la classe de Madame Audrey sera ma dernière.» Un coup de frein budgétaire remis en question par l’artiste. «En trois mois, tout était rempli pour l’année», répond Olivier Van Hee, avant d’expliquer que des choix doivent être opérés à l’échelle globale. Pour garantir l’accès à une diversité d’expériences culturelles à tous les élèves, un rééquilibrage des pratiques est nécessaire. Ceux qui n’avaient rien auront désormais un peu, et ceux qui avaient beaucoup devront se contenter de moins. Olivier Van Hee précise: « À l’échelle macro, nous avons la capacité d’offrir 1,2 million d’expériences culturelles, soit bien plus que les 900.000 élèves de la FWB. Nous avons la capacité de ne pas freiner les uns au bénéfice des autres. Par contre au niveau micro, il y a des risques que la diversité des expériences, qui fait partie du parcours, impose des approches nouvelles, différentes de ce qui existait déjà. Le PECA, ce n’est pas nécessairement faire comme avant. Au niveau des écoles, des arbitrages devront se faire...»

Le Parcours d’éducation culturelle et artistique, en visant à universaliser l’accès à la culture, instaure une réelle nouveauté: la culture est désormais un droit pour l’élève. À l’échelle administrative, la garantie de ce droit demande la construction de toutes pièces d’une passerelle entre deux secteurs qui évoluaient en vase clos. À l’échelle du terrain, l’enjeu est de fabriquer ou prolonger une synergie entre deux sensibilités, sans qu’aucune ne prenne le dessus sur l’autre.

Plus qu’une expérience esthétique, rappelons que le partage du sensible est l’une des conditions du vivre-ensemble. La concrétisation de cet axiome démocratique demandera à tous les acteurs de se mettre au diapason. La mise en place sera encore longue – on nous cite une dizaine d’années – avant d’atteindre la bonne musique; les effets récoltés n’en seront que plus délectables.

- 1PAINDAVOINE I. et GILLARD A.-R. «Alliance culture-école en Fédération Wallonie-Bruxelles: des dynamiques à l'œuvre», Études n°7, Observatoire des politiques culturelles, 2018.

- 2«Le Parcours d’éducation culturelle et artistique suscite la grogne des opérateurs culturels», Le Soir, 30 septembre 2024.