Dans Une journée fasciste, Laurence De Cock retrace le combat du pédagogue Célestin Freinet contre la montée de l’extrême droite dans les années 1930. Tout en rendant audibles les échos de cette époque dans la nôtre, l’historienne célèbre une pédagogie de résistance et d’émancipation.

Dès les premières pages, l’historienne Laurence De Cock plonge ses lecteurs et lectrices au cœur d’une atmosphère suffocante. Arme à la main, le célèbre pédagogue Célestin Freinet lance à une foule intimidante: «Je tiens à prévenir les manifestants. J’ai là sous ma garde quatorze enfants. Je les défendrai coûte que coûte». Des pierres pleuvent en réponse, accompagnées de cris: «Nous aurons sa peau, le sang coulera!» Nous sommes au centre d’un petit village en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un matin d’avril 1933. Quelque 150 fascistes menacent d’envahir l’école publique.

Une journée fasciste

Cette vague de violence contre l'école émerge du climat d'extrême droite qui imprègne la France des années 1930. Une scène qui ouvre l'épisode de «légitime défense contre le fascisme» vécu par les Freinet, et qui inaugure également l'ouvrage de Laurence De Cock: Une journée fasciste. Célestin et Élise Freinet, pédagogues et militants. Enseignante en lycée et chargée de cours à l'université, l’historienne a signé plusieurs livres sur l'éducation, dont Histoire de France populaire et École publique et émancipation sociale.

Dans son ouvrage publié en 2022, plutôt que d'héroïser Célestin Freinet, l'autrice replace l'affaire au sein du contexte de «criminalisation du militantisme enseignant». En effet, lors de l’entre-deux-guerres, l’exercice de la transmission subit différentes pressions dirigées par des mouvances d’extrême droite: « Surveillances policières, rapports administratifs et chefs d'accusation relèvent de l'échelle nationale, où censure et déplacements d'office font partie du répertoire d'intimidation». Bien plus qu'un fait divers, cet épisode révèle les fractures politiques d'une France confrontée à la montée des fascismes. Il peut être analysé «comme le symptôme des tensions de l'école de la IIIe République».

De l’école de Vence au Front populaire de l’enfance

Pour apaiser les tensions, Célestin Freinet se retire de l'enseignement public. Sa retraite anticipée est de courte durée tant il est obstiné par la transmission. Quelques mois plus tard, il fonde avec son épouse leur propre école privée, l’école de Vence. Dans ce lieu de «tâtonnement expérimental», le couple de pédagogues développe des pratiques inspirées de l'Éducation nouvelle. Toutes reposent sur un axiome: l'existence universelle de capacités innées pour l’apprentissage. Les enfants participent aux tâches ménagères, travaillent dans des ateliers plutôt que derrière des pupitres, disposent de salles spécialisées et suivent chaque semaine un plan personnalisé.

Cette expérience locale, Célestin Freinet va chercher à la propager au plus grand nombre. En parallèle à ses écrits publiés dans des revues engagées, il milite pour la prise en considération de la question scolaire par les partis progressistes. Notamment en plaidant pour l’amélioration des conditions matérielles des établissements, pour la création d’un réseau d’écoles inspirées de ses méthodes ou encore de ligues de défense pour soutenir les professeurs attaqués par les forces fascisantes.

Au Front populaire de 1936, il cherche à faire correspondre le Front populaire de l’enfance. Un projet ambitieux: émanciper l’école officielle de l’endoctrinement religieux et politique. La charte qui l’accompagne proclame la nécessité de «défendre les conquêtes populaires de l’école laïque». Une mission qu’il conjugue avec la volonté d’induire une «large conception nouvelle de la pédagogie et de la vie de l’enfant». Cet essai de politique politicienne ne sera que très peu relayé… Madeleine, fille des Freinet, qualifiera par après cet épisode de «mur de silence».

«Plus qu’un système cimenté sur lui-même, la pédagogie Freinet évolue à partir de tâtonnements expérimentés directement dans les salles de classe et ensuite consignés dans de nombreux articles.»

Une pensée vivante

L’aspect biographique déplié tout au long de l’ouvrage permet d’insister sur la dimension processuelle de la pédagogie Freinet. Plus qu’un système cimenté sur lui-même, cette pensée évolue à partir de tâtonnements. Expérimenté directement dans les salles de classe, ce cheminement est ensuite consigné dans de nombreux articles. Leur lecture révèle les allers et retours d’un pédagogue qui explore autant qu’il théorise. Une pensée également abreuvée des pages de l’Éducation nouvelle car Célestin Freinet est grand lecteur d’Adolphe Ferrière, Maria Montessori, Ovide Decroly, Jean Piaget ou encore John Dewey.

Pourtant, révèle Laurence De Cock, peu de choses destinaient le fondateur du Mouvement de l’école moderne à devenir l’enseignant des enseignant·es. Fils d’épicier, originaire d’un petit village des Alpes-Maritimes, il garde peu de traces de sa scolarité. Il l’évoque poétiquement dans ses Souvenirs: «Qu’elle ait coulé sur mes jours d’enfant comme quelque chose d’anonyme, d’insignifiant, comme une eau qui coule sur l’argile desséchée.» Une molle indifférence qui ne l’empêchera pas de se lancer dans l’Éducation nationale. Sans grand éclat non plus. Son directeur de l’école normale l’évaluait ainsi: «Il est modeste, il parle peu. Je crains que son enseignement ne manque de vie.»

Pédagogie de résistance

La bifurcation naîtra de plusieurs confluents. D’abord en fréquentant la mort. En 1915, il est mobilisé sur le front de la Grande Guerre. Une expérience dont il conservera toute sa vie une blessure au poumon. Et la séquelle du front ne se cantonnera pas à sa respiration, mais elle irriguera l’ensemble de sa pédagogie. Reconvertissant les gestes que la guerre aurait engendrés en arsenal éducatif: coopération, autorité, etc. C’est en tout cas l’hypothèse de l’historien Emmanuel Saint-Fuscien qui définit son approche comme une «pédagogie de guerre». En relisant le carnet de guerre du jeune Freinet, l’historien développe la théorie que «les pratiques pédagogiques inventées par Célestin sont inséparables des expériences de guerre de son auteur». Une idée qui postule un continuum culturel et social entre école et armée, instituteur et officier.

A contrario, Laurence de Cock souligne davantage l'influence de ses lectures, son syndicalisme révolutionnaire et son adhésion au communisme. En insistant sur le militantisme du couple Freinet, Laurence De Cock préfère le qualificatif de «pédagogie de résistance». Une résistance qui s’érige face à la montée de l’extrême droite dans l’entre-deux-guerres et qui dépasse l’enceinte des établissements. Comme l'écrit Freinet lui-même dans son texte Les éducateurs prolétariens sont antifascistes: «À l'heure qu'il est, notre devoir d'éducateurs prolétariens n'est pas seulement dans nos classes menacées. Il est aussi au sein des masses qui, par leur puissante protestation antifasciste, tâchent de barrer la route à un régime qui serait la mort de l'école progressiste.»

«La politique est partout à l'école, parce que la mission que les enseignants assignent à la jeunesse est un projet politique.»

L’émancipation: un projet politique non partisan

Si la contribution de Célestin Freinet à la pensée pédagogique est indubitable, son engagement et l’originalité de ses pratiques départageaient ses contemporains. Il était en effet considéré par les uns et les unes comme «l’un des meilleurs éducateurs par sa bonté et sa douceur envers les élèves», et par d’autres comme un dangereux manipulateur soviétique. «Il se sert probablement à tort de la pédagogie pour faire sa politique», affirme un rapport de l'inspection académique. Auquel le pédagogue rétorque: «Je fais mon devoir avec suffisamment de dévouement pour ne redouter aucune critique professionnelle.» Un devoir qui bien que politique ne soit pas pour autant partisan. Car, comme l’énonce Laurence de Cock en conclusion d’Une journée fasciste, «la politique est partout à l'école […] parce que la mission que les enseignants assignent à la jeunesse est un projet politique».

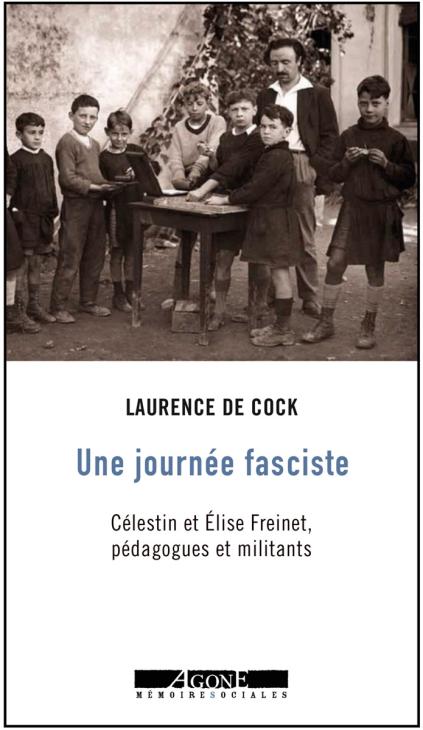

Couverture du livre Une journée fasciste. Célestin et Élise Freinet, pédagogues et militants, de Laurence De Cock.

Éditions Agone, 2022.