Les derniers résultats PISA mettent à nouveau en évidence le lien entre l’existence d’écoles élitistes et d’écoles « guettos populaires », et la disparité de résultats entre élèves en Belgique. L’occasion de rappeler que le libre-choix, qui laisse toute liberté aux parents de choisir l’école de leurs enfants, est l’une des raisons[1] des très fortes inégalités au sein du système scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles.

En décembre dernier, l’APED (Appel pour une école démocratique) sortait une analyse particulièrement intéressante autour des derniers résultats PISA. Pour rappel, PISA est une enquête internationale (menée dans 79 pays) qui évalue les connaissances et les compétences d’élèves de 15 ans en compréhension de l'écrit, en sciences et en mathématiques. Elle permet à la fois de comparer les systèmes scolaires entre eux, mais aussi d’évaluer les inégalités au sein d’un même pays. Si l’APED formule nombre de critiques quant au caractère comparatif du classement PISA[2] entre les pays, elle met en exergue le fait que « si l’on part du principe que les élèves d’un même pays (ou système d’enseignement) devraient en principe être égaux face à ces tests, alors on peut admettre que la mesure des inégalités de performance à l’intérieur des pays est une mesure valide et comparable de l’équité des systèmes d’enseignement ». En ce sens, les conclusions sont édifiantes, au niveau des pays ouest-européens, la Belgique reste l’un des pays les plus inégalitaires : « La Flandre se classe en tête, devant l’Allemagne, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la France »[3].

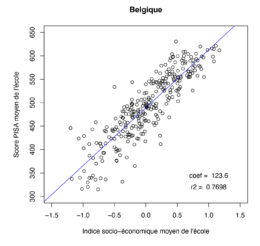

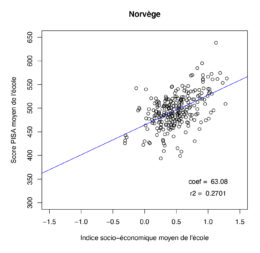

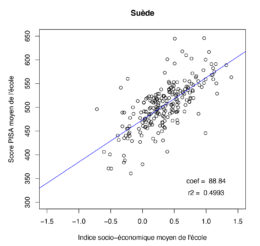

Ce que disent les graphiques

A travers les trois graphiques ci-dessous, PISA permet de mettre en évidence le lien entres les performances moyennes des élèves et l’indice socio-économique de chaque école participante : « L’axe horizontal indique l’indice socio-économique moyen de chaque école (à droite les écoles de l’élite sociale, à gauche les ghettos de pauvres). L’axe vertical indique le score PISA moyen ». Nico Hirtt, l’un des fondateur de l’APED, analyse les graphiques ainsi : « En Belgique, le nuage de points s’étire régulièrement du coin inférieur gauche (écoles très pauvres et très faible performance) au coin supérieur droit (écoles très riches à très haute performance).

En Norvège, au contraire, le nuage est très regroupé et peu orienté (…) N’allez surtout pas croire qu’il n’y aurait pas de pauvres, ni d’élèves médiocres en Norvège. L’indice socio-économique des élèves norvégiens s’étale grosso-modo de l’indice -2 à l’indice 2, tout comme en Belgique. Et tout comme en Belgique, les performances des élèves vont, en gros, de 300 à 700. Mais cela n’apparaît pas sur le graphique des écoles, parce que les établissements norvégiens sont moins polarisés socialement que les nôtres : il n’y a pas, ou moins, de ghettos ». Il ajoute : « On observera enfin que la Suède, qui a aussi un tronc commun jusqu’à 16 ans, obtient des résultats nettement moins favorables puisqu’elle se classe à mi-chemin dans les indicateurs d’équité. Or, justement, la différence majeure entre la Norvège et la Suède — ainsi que la Finlande dans une moindre mesure — c’est que ces derniers pays ont commencé à introduire un marché scolaire ».

En Norvège, au contraire, le nuage est très regroupé et peu orienté (…) N’allez surtout pas croire qu’il n’y aurait pas de pauvres, ni d’élèves médiocres en Norvège. L’indice socio-économique des élèves norvégiens s’étale grosso-modo de l’indice -2 à l’indice 2, tout comme en Belgique. Et tout comme en Belgique, les performances des élèves vont, en gros, de 300 à 700. Mais cela n’apparaît pas sur le graphique des écoles, parce que les établissements norvégiens sont moins polarisés socialement que les nôtres : il n’y a pas, ou moins, de ghettos ». Il ajoute : « On observera enfin que la Suède, qui a aussi un tronc commun jusqu’à 16 ans, obtient des résultats nettement moins favorables puisqu’elle se classe à mi-chemin dans les indicateurs d’équité. Or, justement, la différence majeure entre la Norvège et la Suède — ainsi que la Finlande dans une moindre mesure — c’est que ces derniers pays ont commencé à introduire un marché scolaire ».

Libre-choix et marché scolaire

Rappelons que le concept de libre-choix de l’enseignement résulte de la Constitution et du Pacte scolaire[4], qui donnent aux parents la liberté de choisir l’école de leur enfant. C’est, notamment, à travers le processus d’inscriptions que se traduit le libre-choix. Pour la sociologue de l’école, Marie Duru-Bellat, « chaque fois que des possibilités de choix ont été introduites, elles ont été utilisées, avant tout, par les familles de milieu aisé, notamment pour s’assurer que leurs enfants seront bien scolarisés (socialisés) parmi les leurs, dans une école pas trop hétérogène socialement et ethniquement. (…) L’introduction d’une possibilité de choix débouche donc, le plus souvent, sur un appariement toujours plus étroit entre les établissements les plus recherchés et les familles les plus aisées qui tendent à s’y regrouper. »[5] On parle en Fédération Wallonie-Bruxelles, d’un « quasi-marché scolaire » qui « lierait un principe de libre-choix de l’école par les usagers et un principe de financement public en fonction du nombre d’élèves »[6], engendrant ainsi une concurrence entre les établissements. En effet, « Il y a, à Bruxelles, des écoles où 5% des élèves ont redoublé, et d’autres où 90% ont redoublé. »[7]

Etablissement d’excellence/établissement « guetto populaire »

Marie Duru-Bellat a établi une typologie des deux configurations extrêmes d’établissements : - l’établissement d’excellence: recevant un public sélectionné, avec peu de retard, un panel d’options rares, des enseignant·e·s âgé·e·s et grad·é·e·s. On y valorise fortement l’excellence. L’essentiel se joue dans la relation maître/élève, sous l’œil vigilant des familles. L’utilitarisme et l’individualisme ambiant composent un univers dénoncé comme fermé et trop scolaire par les élèves et par les enseignant·e·s eux/elles-mêmes. Ce climat n’incite ni à la coopération pédagogique, ni aux animations périscolaires, et on y déplore souvent l’absence de règles collectives ; - l’établissement « ghetto populaire » : les élèves en difficultés dominent, avec beaucoup de retard. Les familles sont peu présentes, et la vie entre élèves n’est pas dépourvue d’agressivité. Les contenus et les standards scolaires n’ont guère de pertinence aux yeux des élèves, qui refusent parfois avec violence une scolarité vécue comme une suite de rites et de jugements qui invalident. Dans ce contexte, l’épuisement et l’amertume des professeur·e·s ne favorisent pas la constitution d’une vie collective ; on y trouve une forte rotation des personnels (parmi lesquels de nombreux·ses débutant·e·s et auxiliaires), et parfois un manque de cohésion avec l’administration et de multiples problèmes de coordination interne qui achèvent de rendre problématique l’existence même de l’établissement comme communauté éducative.

Les processus à l’école qui construisent les inégalités

Selon la sociologue, « des inégalités sociales spécifiques découlent de l’accès à des contextes scolaires de qualités inégales et ségrégués »[8]. Le contexte scolaire dans lequel se trouve l’élève, quel que soit son milieu social, a un impact sur ses résultats, « la composition du public d’élèves étant un ingrédient important des progressions et du vécu scolaire ». La séparation des publics est donc inefficace : si elle est efficace pour les très bons, elle ne serait pas moins efficace s’il y avait un mélange de public hétérogène. La non-mixité est inopérante pour les élèves qui ont, par leur origine sociale, des difficultés d’apprentissage. Par quel processus ce phénomène se met-il en place ? Marie Duru-Bellat a fourni une importante documentation qui explique les effets négatifs, aux niveaux scolaire et psychologique, d’une ségrégation sociale aux niveaux des établissements :

- l’expérience des enseignant·e·s : Les équipe éducatives des écoles accueillant un public défavorisé sont souvent composées d’une proportion plus élevée d’enseignant·e·s moins expérimenté·e·s. En effet, le système scolaire est ainsi constitué : les jeunes enseignant·e·s font leurs premières armes dans des établissements « dont personne ne veut ». En plus du manque d’expérience, qui pourtant semblerait nécessaire, ces établissements sont confrontés à une plus grande rotation des personnels, ce qui empêche de construire une cohésion solide, et des partenariats durables au niveau de l’équipe pédagogique ;

- Les interactions entre élèves : Si le contexte au sein de l’établissement est subi, il est aussi «créé » par le regroupement d’élèves d’un même milieu, puisque ce sont les interactions avec les enseignant·e·s qui vont contribuer à composer un environnement de qualité inégale. « Les interactions quotidiennes entre élèves sont inégalement stimulantes selon les différentiels de ressources qui existent entre eux. (…) Le contact avec des élèves plus en phase avec les normes scolaires (et d’autant plus qu’ils sont majoritaires) empêcherait que se développent des normes ‘anti scolaires’ parmi les élèves culturellement les plus éloignés de l’école. » Par ailleurs, les groupes, en fonction du niveau, « constituent des contextes sociaux au sein desquels les élèves évaluent leurs propres performances, intériorisent les normes scolaires et apprennent à nourrir telle ou telle ambition concernant leurs performances à venir. » Enfin, la composition des publics d’élèves est plus ou moins associée à l’exposition à la violence.

- Le processus pédagogique : Dans les classes composées d’élèves moins favorisés, il est moins facile pour les enseignant·e·s de couvrir, pendant l’année, l’ensemble des prérogatives au niveau des programmes scolaires. Le temps passé à gérer les problèmes disciplinaires fait que « l’exposition aux apprentissages et aux contenus académiques est moins intense ». Par ailleurs, « selon le groupe, les maitres modulent la quantité, le rythme, ou encore la qualité des activités d’instruction. (…) Le curriculum réel, ce qui va effectivement être offert aux élèves se spécifie donc à leur contact. » Par exemple, « à l’école maternelle, en Belgique, on va s’attacher principalement à la préparation de l’école primaire dans les classes fréquentées majoritairement par des élèves de milieu modeste, alors que, dans les classes fréquentées par des élèves de milieu aisé, on y adjoindra des activités visant le développement de la personnalité. » ;

- Effet pygmalion : Dans les classes, « des attentes différenciées se manifestent au niveau de l’orientation ; les enseignante·s ont tendance à soutenir plus facilement des demandes ambitieuses de jeunes favorisés alors qu’il y a davantage de prudence pour les jeunes de milieu modeste. » Par ailleurs, les enseignant·e·s ou les parents stigmatisent l’élève en fonction de son milieu. « Une attente positive stimule, alors que l’anticipation de l’échec peut avoir pour effet de le provoquer. » On sait aujourd’hui, que les élèves s’évaluent eux-mêmes plus positivement dans les établissements plus favorisés.

- Les ressources financières et matérielles : « l’origine sociale des enfants qui fréquentent l’établissement peut influencer les ressources financières et humaines dont il dispose pour remplir ces missions. » Par exemple, la moindre capacité financière de certaines familles peut compliquer l’achat de l’équipement scolaire de leurs enfants, ou la mise en place d’activités périscolaires, de voyages scolaires, etc.

Ces différents facteurs, en conjuguant leurs effets, aboutissent au résultat suivant : les effets de contextes scolaires reproduisent, voire renforcent, les inégalités sociales puisque ce sont les élèves les plus favorisés qui bénéficient des contextes les plus efficaces et, qui plus est, «contribuent à les rendre plus efficaces, du fait même de leur agrégation et des réactions à visée adaptative des enseignants ». Le school mix, c’est-à-dire la composition du public d’élèves, est donc considéré comme une véritable ressource (ou alors un handicap) pour l’enseignement.

Un nouveau décret pour créer de la mixité ?

On le sait cette question est depuis longtemps à l’agenda des politiques. En 2007 déjà, la ministre Marie Arena promulguait le premier décret Inscriptions. Depuis, nombre de textes se sont succédé, avec des résultats en termes de mixité peu probants. Annoncée dans L'accord de majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles, la réforme du décret organisant les inscriptions devrait avoir lieu à la rentrée 2021. A voir, si le gouvernement fera mieux que ses prédécesseurs…

Juliette Bossé, secteur communication

[1] La structuration du curriculum, le recours intensif au redoublement et la décentralisation des évaluations sont aussi des facteurs d’inégalités en Fédération Wallonie-Bruxelles. [2] Quelques critiques de l’APED à l’encontre de PISA : - PISA ne mesure que certaines disciplines et compétences prioritaires aux yeux de l’organisation économique qui commandite ces enquêtes. Rien ne permet d’affirmer qu’une étude internationale portant sur d’autres sujets - histoire, géographie, littérature, philosophie, technologies, économie… - ne fournirait pas des classements fort différents ; - même dans les domaines mesurés par PISA, on ne peut exclure que l’enquête privilégie les pays ou systèmes dont les programmes d’enseignement correspondent le mieux aux choix opérés dans PISA. La même enquête un an plus tard ou un an plus tôt dans le cursus aurait peut-être des résultats différents ; - dans certains pays, les élèves peuvent être mieux entraînés à des tests standardisés sur ordinateur qu’ailleurs. Ceci est un biais possible pour PISA. [3] http://www.skolo.org/2019/12/09/inegalites-segregations-marche-scolaire-petites-lecons-de-pisa-2018/?fbclid=IwAR020zKdlD8lt9ncuNufP4tYSxyYdA23_htZzRiMdB3KJqlUIgRrKGpscKI [4] Loi du 29 mai 1959 ratifiée par le gouvernement belge. [5] Marie Duru-Bellat, Inégalités sociales à l’école et politiques éducatives. [6] Bernard Delvaux et Christian Maroy, Débat sur la régulation des inscriptions scolaires en Belgique francophone : où se situent les désaccords, Girsef/ UCL, n°68, juin 2009, p.10. [7] Hugues Draelants, Vincent Dupriez et Christian Maroy, Le Système scolaire. CRISP, 2012. [8] Marie Duru-Bellat, 3 Les Causes sociales des inégalités à l’école.