«Pour agir, il faut comprendre!» Voilà le slogan que brandit la Fresque du Climat sur son site. Mais cela suffit-il pour rassembler «fresqués» et «fresquées» autour d’une ambition commune – agir en faveur du climat, de la biodiversité – ainsi que le projettent toutes les autres fresques disponibles? Depuis 2018, ce sont plus de deux millions de personnes qui y ont participé dans 167 pays. Des chiffres vertigineux, de quoi faire basculer les tendances et avancer vers un avenir soutenable… Vraiment?

Pour reposer les bases, les fresques sont des outils pédagogiques collaboratifs conçus pour sensibiliser les participant·es à une thématique précise et généralement reliée aux enjeux socio-environnementaux. La fresque se donne sous forme d’atelier qui, en quelques heures seulement, permet de reconstituer les principales causes et conséquences et produire ainsi, grâce aux interconnexions entre les cartes, une cartographie de la problématique de manière «systémique». Le tout sous le couvert de données scientifiques. La Fresque du Climat sera sous-entendue tout au long de ces lignes lorsque nous évoquerons la fresque, dont les données sont issues des rapports du GIEC1 .

«Le contexte dans lequel s’effectue un atelier a son importance: il faut adapter la formation au public et aux particularités de son milieu afin de créer un projet de transition solide. »

Une thématique sous l’angle scientifique

Des données scientifiques, rien de plus tangible! Des études aussi nombreuses que rigoureuses sont analysées et compilées par les groupes d’experts comme le GIEC. De quoi balayer la majorité des contre-arguments qui peuvent se dresser face aux modèles scientifiques. Bien que les ateliers de type «fresque» permettent de favoriser la compréhension des participant·es en amenant des données scientifiques, il n’empêche que malgré son arrivée en 2018 et les deux millions de «fresqués» et «fresquées», les comportements des participant·es en faveur de l’environnement ne semblent pas perdurer dans le temps. Pour tenter d’expliquer cela, plusieurs pistes peuvent être explorées sans toutefois espérer l’exhaustivité.

Premièrement, les données scientifiques ne parlent pas à tout le monde. En effet, si l’on se réfère à la méthodologie appliquée par le Campus de la Transition2 , il existe six portes, chacune d’elles correspondant à une approche différente des enjeux socio-environnementaux et de la transition. La littérature3 4 5 encourage d’ailleurs à délaisser un peu la tête, sur laquelle on se focalise actuellement pour appréhender des problématiques aussi complexes que celles traitées par les fresques, et ce quel que soit l’âge du public avec lequel on travaille. Privilégions donc un équilibre avec une approche «tête-corps-cœur» pour une visée vraiment transformative6 .

Deuxièmement, la routine et ses habitudes sont tenaces. Il est audacieux de penser qu’un atelier de trois heures puisse transformer radicalement les comportements des participant·es. Surtout que lorsque l’on vit une fresque, les dernières cartes font office d’électrochoc et font généralement émerger une écoanxiété «forte». Celle-ci peut se traduire par une envie de s’engager en faveur de l’environnement ou, au contraire, provoquer des discours fatalistes et le sentiment que les efforts individuels ne seront d’aucun effet.

Enfin, la massification d’outils standardisés, qui ne tiennent pas compte du contexte, ne peut être pertinente. Le contexte dans lequel un atelier s’effectue joue un rôle primordial et doit être considéré à sa juste valeur. Or les fresques sont méthodologiquement cadenassées et, bien que des animateurs et animatrices tentent d’en modifier certaines étapes, il leur est impossible de réinventer les fresques qu’ils et elles animent. Dès lors, quelles pistes s’offrent à nous?

Une démarche localisée et sur la longueur

«Fresquer pour fresquer» dans le but d’augmenter le nombre de participations au compteur ne semble pas pertinent. Il faut parfois prendre du recul et se poser la question de l’impact qu’ont nos actions éducatives. Tout porte à croire que les fresques ont été un phénomène de mode, que ce soit au sein des assemblées citoyennes, des administrations, des entreprises ou encore des établissements scolaires.

Assister à une fresque lors d’un teambuilding ou d’une journée pédagogique pour reprendre ensuite son petit train-train habituel n’a que peu de sens. Il faut que la démarche soit profonde et qu’un travail sur le long terme soit engagé. Cela nécessite une réflexion qui dépasse nos gestes du quotidien. Et c’est là que le contexte a son importance: il faut adapter la formation au public et aux particularités de son milieu afin de créer un projet de transition solide.

Pour que le projet soit applicable, toute personne qui participe, quelle que soit sa place dans l’organisation (élève, étudiant·e, enseignant·e, employé·e, responsable, etc.), doit jouer un rôle dans les actions envisagées, que ce soit à l’école, en entreprise, dans un quartier ou encore une région. Bien entendu, cette démarche peut être impulsée par une fresque. Ce type d’atelier demeure une piste intéressante car il pose les balises scientifiques autour des enjeux de la transition.

Les problèmes globaux, comme ceux traités par les fresques, sont à la fois vastes et complexes. Bien qu’ils soient davantage expliqués durant l’atelier, ils peuvent demeurer insurmontables pour les participant·es. Cette perception peut paralyser l'action et engendrer un sentiment d'impuissance. Cependant, en se concentrant sur des initiatives locales, les groupes de personnes peuvent unir leurs forces pour faire bouger les lignes à leur échelle. En agissant localement, les résultats se ressentent plus rapidement et un sentiment d'efficacité émerge plus facilement. Si la participation active des participant·es dans des initiatives locales garantit des solutions adaptées aux réalités locales, comment peut-on faire concrètement pour les engager dans une démarche de soutenabilité et ce sur une plus longue durée?

L’intelligence collective, un levier au pouvoir transformateur

Adopter une approche top-down, par laquelle les idées proviennent de la hiérarchie sans concertation des parties prenantes n’est pas engageante. Dans une démarche de soutenabilité, ce type d’injonction pourrait s’apparenter à ce que l’on qualifierait d’«écologie punitive». Pour que chaque individu puisse s’ancrer dans une démarche de transition, il doit pouvoir intégrer ces idées au maximum et pour ce faire, les outils d’intelligence collective sont de puissants alliés.

Avant de parler plus en détail de ces outils, il est important de mettre en place une méthodologie qui permette au groupe de collaborer, où chaque personne peut s’exprimer librement et partager tout au long du processus ses compétences afin d’atteindre les objectifs qui ont été fixés en amont. Bien que les fresques saupoudrent une démarche d’intelligence collective durant l’atelier, cette démarche doit être étendue sur un temps plus long, afin que le groupe puisse faire preuve d’une cohésion suffisante. Ainsi, chaque personne participante pourra développer un sentiment d’appartenance à un groupe en chemin vers une réelle transition.

Notons que travailler de manière collaborative nécessite parfois un temps d’adaptation, car cela s’éloigne des méthodes traditionnelles. En effet, jouer un rôle actif dans les décisions et à chaque étape d’un projet peut être nouveau pour certaines personnes. Afin de favoriser au mieux la réussite de ce type d’approche, il est conseillé de se retrouver autour d’un objectif commun, qui peut lui-même être discuté. Il faut ensuite créer des espaces de dialogue et de cocréation. Des outils de type intelligence collective peuvent à ce moment-là être efficaces.

Pour prendre un exemple concret, en lien avec la transition socio-environnementale, nous pouvons parler de la prospective. Il s’agit ici de se projeter dans l’avenir, comme le propose le projet Prospectiv Lab7 . Piloté par le CRIE de Mouscron, ce site rassemble une multitude d’outils pertinents pour celles et ceux qui souhaitent s’essayer à la démarche prospective.

« L’immersion dans un milieu naturel peut favoriser le développement d’une plus profonde conscience environnementale, surtout si les problématiques traitées sont déjà visibles et qu’on en est témoin. »

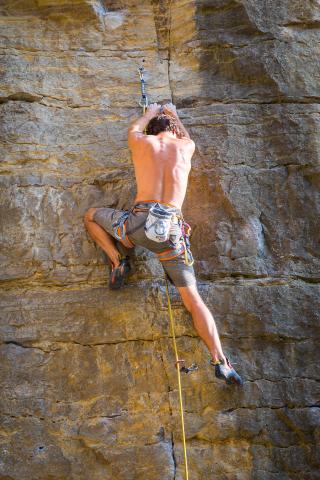

Se détacher des lieux traditionnels

Au-delà de la méthode, aussi collaborative soit-elle, il est conseillé de quitter les locaux habituels pour favoriser une nouvelle dynamique. Travailler à l’extérieur peut être une solution porteuse, surtout lorsque l’on aborde des thématiques liées à la préservation de l’environnement. En effet, le fait de sortir des espaces de travail traditionnels et de s’immerger dans des environnements naturels peut avoir des effets bénéfiques sur la créativité et la motivation des participant·es.

Travailler dans un milieu naturel permet non seulement de lutter contre le syndrome de manque de nature (nature deficit disorder) ainsi que contre la déconnexion avec la nature. L’immersion dans un milieu naturel peut favoriser le développement d’une plus profonde conscience environnementale, surtout si les problématiques traitées sont déjà visibles et qu’on en est témoin. En renouant avec la nature, les participant·es peuvent mieux comprendre les enjeux actuels d’une transition et ressentir une connexion plus forte avec les éléments à aider, à protéger.

Les environnements naturels offrent en outre un cadre idéal à la réflexion et à la collaboration. Ils permettent de sortir des schémas de pensée habituels et d’adopter des perspectives nouvelles et innovantes. Travailler en plein air peut favoriser une dynamique propice à la collaboration et aux pratiques d’intelligence collective.

En somme, pour développer une volonté de transition socio-environnementale, il ne suffit pas d’expliquer les problèmes si on ne lutte pas en parallèle contre la déconnexion avec la nature. En intégrant des activités en extérieur, nous posons des conditions favorables à l’émergence de solutions localisées.

Dans un cadre différent des salles de réunion, promouvoir une approche «tête-corps-cœur», où les ingrédients de l’intelligence collective sont rassemblés pour avancer vers une transition forte, est une piste qui permettrait de faire bouger les lignes, ne serait-ce qu’à l’échelle locale et de manière pérenne. Bien entendu, les fresques peuvent contribuer à cette démarche, à condition de sélectionner la fresque la plus pertinente selon les objectifs fixés.

- 1Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

- 2https://campus-transition.org/

- 3SEZEN‐BARRIE A., WINDSCHITL M. & NXUMALO F. “Transformative Climate and Environmental Education for a Just Future”, Science Education, 2025.

- 4NELSON S.M., IRA G. & MERENLENDER A.M. “Adult climate change education advances learning, self-efficacy, and agency for community-scale stewardship”, Sustainability, 14(3):1804, 2022.

- 5HORNSEY M.J., CHAPMAN C.M. & OELRICHS D.M. “Ripple effects: Can information about the collective impact of individual actions boost perceived efficacy about climate change?”, Journal of Experimental Social Psychology, 97, 104217, 2021.

- 6DE BOUVER E. et RUWET C. Vers une éducation au climat robuste et émancipatrice: regards sur la Fresque du climat, 2024.

- 7https://www.prospectiv.be