Face aux menaces environnementales graves, identifiées, pourquoi est-il si difficile de réorienter les politiques et les sociétés? Comment expliquer que les dommages massifs auxquels nous assistons déjà ne conduisent pas à des réformes importantes? Sept grands types de facteurs sont à l’origine de cette inaction avec, comme corollaire, autant de clés pour y remédier.

«Aveugle à la nécessité de coopérer avec la nature, l’homme passe son temps à détruire les ressources de sa propre vie. Encore un siècle comme celui qui vient de s’écouler, et la civilisation se trouvera face à la crise finale». Cette idée, comme d’autres semblables, apparait dans le livre de Fairfield Osborn, La planète au pillage, publié aux États-Unis au milieu du siècle passé, soit en 1948. Un livre confidentiel rédigé par les premiers écologistes? Pas du tout. Il en a été vendu dix millions d’exemplaires. Bien d’autres ouvrages aux conclusions similaires rédigés dans l’après-guerre connurent un grand succès, comme The Road to survival de William Vogt (1948), Printemps silencieux de Rachel Carson (1962) ou, en France, Avant que nature meure de Jean Dorst (1965).

Il serait impossible de dénombrer la pléthore de livres et de rapports qui ont paru depuis les années 1960 pour avertir solennellement, anxieusement, vigoureusement, et le plus souvent scientifiquement, que des changements de cap sont indispensables pour protéger la viabilité sur Terre. L’un des plus célèbres, débattu depuis sa parution et jusqu’aujourd’hui, est le rapport au Club de Rome de 1972 intitulé Limits to growth1

, prédisant, en cas de poursuite de la croissance, des effondrements majeurs au XXIe siècle. Comme cela ressort de la magistrale Histoire environnementale du XXe siècle de JR. Mc Neill2

, avec le recul, le changement environnemental de la planète pourrait apparaitre, au-delà de toutes les crises et succès humains, comme le phénomène le plus important de l’histoire du XXe siècle. Et les avertissements solennels se poursuivent encore et toujours3

. En 2022, Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU, lance: «Nous avons le choix, action collective ou suicide collectif. C’est entre nos mains».

On peut légitimement se demander comment expliquer cette relative surdité des sociétés humaines aux annonces répétées des Cassandres environnementalistes, écologistes ou climatiques. Un premier point majeur est certainement le manque de confiance qui a été accordé par la majorité des décideur·euses à ces prédictions, face aux modèles qui dominaient dans les sociétés: images du progrès, enseignement minorant ces sujets, publicités omniprésentes et souriantes, etc.

L’augmentation de l’espérance de vie et d’un certain confort n’ont pas peu fait pour rendre attirant l'idéal d’une consommation foisonnante associée à la notion de croissance économique comme clé centrale à rechercher. Le thème du développement durable, qui émerge à la fin des années 1980, perçoit bien le problème d’une généralisation de ce modèle à un monde doté de conditions de ressources finies. Sans compter les nombreux défauts qui lui sont associés, comme les impacts indirects ou les inégalités. Mais beaucoup d’entreprises et d’institutions influentes cherchent avant tout à accroitre la production et les ventes, à la recherche d’effets favorables sur les gains économiques.

L’essai L’Évènement Anthropocène4

montre bien que cette trajectoire n’était pas inéluctable durant le siècle passé et qu’il y eut plusieurs points d’inflexion possibles, par exemple à l’époque où des réseaux de transport en commun fonctionnant dans de grandes villes américaines furent démantelés sous la pression de l’industrie automobile. Un autre ouvrage, Perdre la Terre5

, relate de façon minutieuse comment les effets sévères à venir de la combustion des énergies fossiles étaient bien connus dès la fin des années 1970. Toutefois, en dépit de négociations à un haut niveau, le choix fut fait de privilégier les avantages du court terme de l’utilisation de ces énergies sur une sécurité du long terme pour l’environnement et les sociétés.

Sans être aucunement limitatif, on pourrait aussi pointer la façon dont l’ouverture massive du commerce a généré une mondialisation qui a augmenté les impacts de transports, délocalisé des incidences sur l’environnement, tandis que de nombreuses firmes occidentales investissaient en Chine et en Asie du Sud-Est avec le soutien de ces gouvernements, en prônant, sans recherche particulière d’efficience, un mode de consommation à des niveaux élevés. Aujourd’hui, la Chine émet près de 30% des gaz à effet de serre au niveau mondial (dans les années 1970, seulement quelques pourcents). Ces conséquences pouvaient être anticipées, comme le sont aujourd’hui celles d’un scénario où le même mode de consommation serait dupliqué en Afrique dans les prochaines décennies. Il ne s’agit évidemment pas de nier ici le droit à une vie meilleure de ces populations (nous n’en avons d’ailleurs pas le pouvoir), mais de tenir compte de ce que nous savons sur la poursuite et la généralisation de ce modèle: menaces sur l’utilisation des ressources et impacts sur la biodiversité et le climat, venant en retour miner le développement humain lui-même.

Des inégalités structurantes

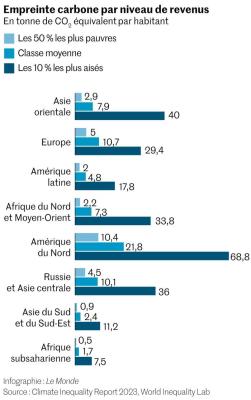

Car ce qu’il faut comprendre également, c’est que les évolutions grossièrement décrites ci-dessus se situent dans un monde éminemment inégal et qu’elles ne peuvent trouver d’amélioration qu’en tenant compte de ces profondes inégalités. Un rapport du Laboratoire sur les inégalités mondiales est paru à ce sujet en 20236

. On y constate combien l’empreinte carbone par habitant·e (l’impact de leur consommation sur le climat, y compris pour des biens importés) varie en fonction des régions. En Afrique subsaharienne, les 50% les plus pauvres sont à des niveaux 20 fois ou 40 fois moindres que ceux de la classe moyenne respectivement en Europe et en Amérique du Nord.

Le rapport montre par ailleurs que le 1% le plus nanti à l’échelle de la planète (réparti dans divers continents) entraîne à lui seul 17% des rejets carbonés, soit davantage que la moitié la plus pauvre de la population, qui est responsable de 12% seulement des émissions. Ces chiffres sont cohérents avec d’autres publiés par les Nations Unies, qui concluaient en 2021 que 11% de la population mondiale (dans les revenus supérieurs) sont responsables de deux tiers des émissions de dioxyde de carbone7

.

«Les personnes dotées du plus grand capital financier et décisionnel restent encore les moins impactées aujourd’hui et ressentent par conséquent moins d’impact vital à agir de façon décisive. C’est envers ces catégories de la population mondiale que l’action devrait être la plus forte, justifiée à la fois par leur capacité de financement, leur influence et leur responsabilité dans les impacts.»

Ces données structurelles nous suggèrent, même si elles varient en fonction des problèmes (biodiversité par exemple), combien cette évolution de l’impact massif de l’humanité sur la planète, qui conduit à dénommer notre époque géologique récente d’Anthropocène, provient en réalité de sociétés et de groupes humains dans des positions très diverses. Ce qu’il faut bien appeler une injustice mondiale par rapport au changement climatique se manifeste alors par les impacts bien plus durement ressentis dans les catégories les plus faibles du globe que parmi les catégories les plus aisées.

La capacité de financement pour lutter contre ces phénomènes est elle aussi extrêmement inégale. Si l’on s’interroge sur les raisons d’une inertie à propos de ces problèmes, on est amené à comprendre que les personnes dotées du plus grand capital financier et décisionnel restent encore les moins impactées aujourd’hui et ressentent par conséquent moins d’impact vital à agir de façon décisive. C’est envers ces catégories de la population mondiale que l’action devrait être la plus forte, justifiée à la fois par leur capacité de financement, leur influence et leur responsabilité dans les impacts. Mais il importe aussi qu’une augmentation de la qualité de vie pour les plus défavorisé·es soit atteinte de façon moins nocive pour l’environnement et le climat, c’est-à-dire par des trajectoires plus «durables», pour ne pas amplifier le même problème avec des personnes plus nombreuses.

Bouleversements climatiques et perte de biodiversité

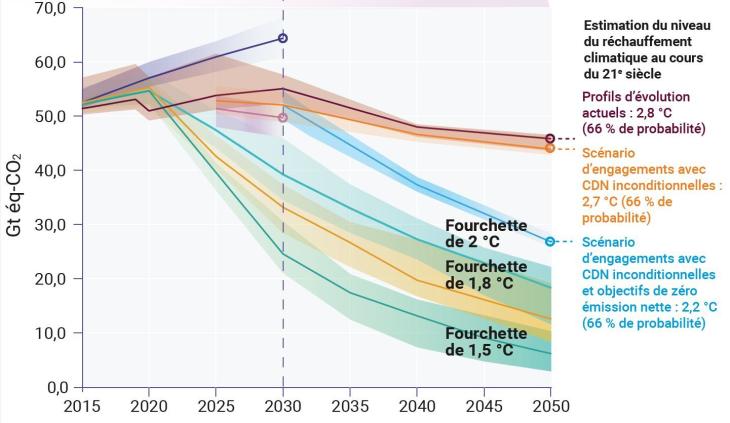

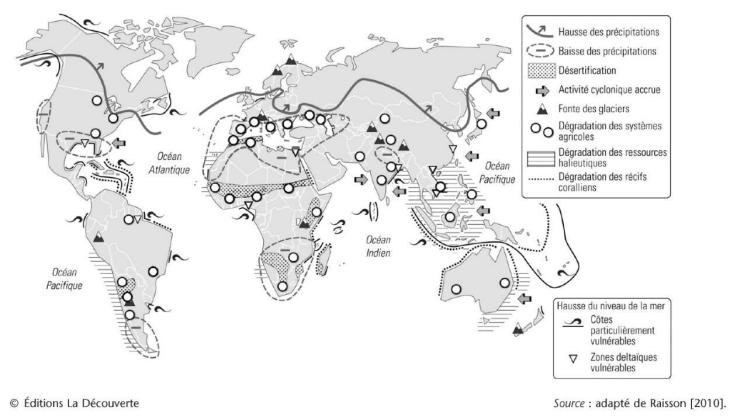

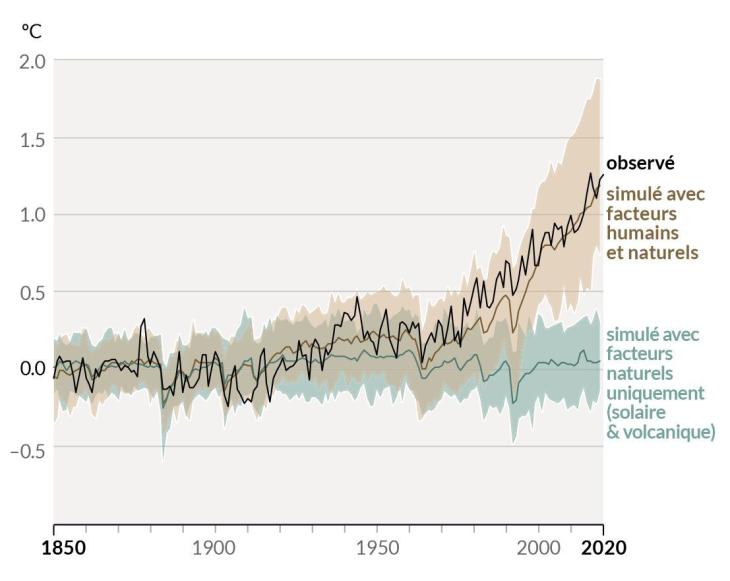

Les impacts climatiques sont amenés à croître avec la hausse anticipée des températures, comme l’indique le même rapport des Nations Unies. Les trajectoires d’émissions respectant une zone située entre 1,5°C et 2°C au-dessus de la température préindustrielle du globe – objectif de l’Accord de Paris de 2015 – exigeraient des diminutions d’émissions de plusieurs pourcents chaque année. Cependant, les émissions réelles ne diminuent pas encore. Il existe des engagements des différents pays du monde à cet égard (CDN, pour contributions déterminées au niveau national), ce qui est un grand acquis de l’Accord de Paris, mais ceux-ci demandent à être confirmés et renforcés. Autrement – ce qui est le plus probable aujourd’hui – la cible limite de deux degrés sera clairement dépassée. À +1,1°C par rapport au niveau préindustriel, comme c’est le cas actuellement, on constate déjà des effets sévères et diversifiés. Apparaissent également des instabilités plus importantes qui font préférer à certains l’appellation de «bouleversements climatiques» à celle de réchauffement climatique.

De même, on ne peut passer sous silence les diminutions de populations animales, sans précédent durant l’histoire de l’humanité, qui se sont produites en une ou deux générations seulement. Le tableau du WWF représente les baisses de l’index Planète vivante dans plusieurs grandes régions du globe, un indice où les variations pour chaque groupe d’espèces sont pondérées en fonction du nombre d’espèces présentes dans chaque région. En Afrique et en Asie pacifique, où la biodiversité se situait à un niveau plus élevé qu’en Europe en 1970, la chute est plus considérable. Globalement, on constate «une chute de 69% en moyenne de l’abondance relative des populations d’animaux sauvages suivies dans le monde entre 1970 et 2018»8

.

Sept racines à l’inaction

Ces quelques données, multipliables à l’envi, nous démontrent que l’époque des doutes sur la réalité de la dégradation environnementale n’est plus. Certes des technologies et législations ont amélioré localement, parfois régionalement (dans des pays riches) certains problèmes. Mais dans leur ensemble, les milieux vivants sont soumis à des détériorations graves et multiples. Comment expliquer, dès lors, que ces pertes et dommages massifs ne conduisent pas à des réorientations importantes? Nous en avons déjà suggéré quelques motifs. Examinons de façon un peu plus systématique les raisons, regroupées en sept grandes catégories liées entre elles, pour lesquelles il est si difficile de réorienter les sociétés, très consommatrices de ressources naturelles et générant des émissions nocives.

L’adaptation au changement climatique, 2014.

1. DÉPENDANCE SYSTÉMIQUE AUX ÉNERGIES FOSSILES

La première est tout simplement la profondeur de notre dépendance à ces ressources et émissions. Il ne s’agit pas de réorienter seulement certaines décisions: c’est véritablement tout un système interconnecté qui est en place. Le plus frappant est la consommation considérable d’énergie fossile (pétrole, gaz, charbon) qui sous-tend presque toutes les activités économiques et sociales dans les pays riches9

. Celle-ci n’est pas seulement liée à des combustions visibles autour de nous (moteurs de voiture, chauffage) mais aussi indirectement à une foule de productions et de produits, depuis l’agriculture jusqu’aux courriels que nous envoyons.

Pour prendre un ordre de grandeur, en Belgique, les émissions moyennes par habitant·e sont d’environ une dizaine de tonnes de CO2/an, qui se répartissent à parts plus ou moins équivalentes entre le transport, le logement, l’alimentation et les biens de consommation. Il faudrait pratiquement diviser par deux ces émissions en moins de dix ans, et on se rend compte que les freins à cet égard sont partout. Ils sont liés au mode de vie, au fonctionnement économique, et sans doute avant tout aux infrastructures. Que vont devenir les infrastructures (bâtiments, usines) émettrices alors qu’elles résultent d’investissements dont on attend une rentabilité sur des années ou des décennies? Y a-t-il suffisamment de substituts bas carbone accessibles pour remplacer les technologies en place et les produits consommés? Certes, des transitions en matière d’infrastructure se sont produites dans le passé, mais sur une durée plus longue que ce qui est visé à présent et sans doute dans une moins grande ampleur.

2. POUVOIR LIMITÉ DES POLITIQUES ET MANQUE DE BALISES

La seconde raison est le pouvoir limité des politiques. Pour réussir, les décideur·euses politiques ont besoin d’être porté·es par une base, par une demande relativement importante. Or une série d’objectifs de diminution de consommation des ressources et de baisse des émissions modifieront certains aspects des modes de vie. La lenteur des changements en ce sens s’explique en partie ainsi, sachant que ces positions de frein sont relayées et parfois amplifiées par divers types de lobbies. Mais elle provient aussi de la difficulté de tracer un chemin de réorientation profonde qui n’est pas balisé. Il y a nécessairement des essais et erreurs à affronter. Quelle est par exemple la part souhaitable de l’hydrogène, du nucléaire, de la biomasse dans l’approvisionnement futur d’énergie d’un pays? Non seulement la dépendance aux infrastructures existantes dont nous venons de parler joue ici un rôle, mais il y a en outre des incertitudes réelles sur les voies à suivre pour atteindre des objectifs ambitieux.

Quelle est la portée, par ailleurs, de l’expression «urgence écologique»? Scientifiquement bien sûr, il y a urgence à diminuer les impacts. Mais politiquement, que signifie l’urgence? Comment conduire le «facteur humain» plus vite que son rythme de changement? Jusqu’où l’urgence donne-t-elle licence pour modifier des fonctionnements de base, des règles de droit par exemple? Et comment surmonter les résistances?

En tout cas, même décriée et montrant ses limites, la démocratie semble essentielle à maintenir dans les pays qui en bénéficient. Non seulement pour des raisons de droits fondamentaux, mais aussi de décisions fondées. Des pouvoirs autoritaires se caractérisent en effet par des décisions moins nourries par des avis diversifiés et basés sur une science ouverte. Il est patent cependant que les décisions démocratiques échouent en partie à ces réorientations écologiques mais dans la présente réflexion, nous en parcourons justement une série de raisons. Il faudrait évidemment y ajouter la difficulté de régulation politique mondiale, où une vraie coopération serait indispensable sur ces phénomènes globaux alors qu’elle n’est que superficielle10

.

3. FAIBLESSES DE L’ÉCONOMIE DE MARCHÉ

Mais si on constate année après année combien la politique internationale est lente à contenir des impacts environnementaux dont la vitesse la dépasse, que dire des limites du marché à cet égard? Il faut les considérer comme un troisième type de facteurs inadaptés. Comme l'affirmait l’éminent économiste de la Banque mondiale Nicholas Stern, le changement climatique «constitue l’échec du marché le plus important et le plus étendu que l’on n’ait jamais connu». Incapacité à intégrer des coûts cachés, faible pouvoir à anticiper des phénomènes de moyen ou long terme, même considérables, constituent des faiblesses majeures, malgré des avantages bien réels de l’économie de marché pour la fourniture d’une série de biens et services.

L’accroissement du néolibéralisme a affaibli la capacité de régulation des pouvoirs publics, plus orientés sur le bien commun. La recherche d’accumulation de capital conduit aussi à insérer toujours plus de ressources naturelles dans des modes de gestion et d’exploitation de la nature, alors que l’économie de croissance affaiblit déjà à l’excès ces ressources naturelles. Enfin, la «machine» économique redoute tout ralentissement, alors même que le rythme de ponction des ressources et de volume d’émissions est déjà trop élevé.

4. MANQUE DE CONNAISSANCES ADAPTÉES

Un quatrième type de raisons est tout simplement le défaut de connaissances appropriées. Quel·les sont les citoyen·nes qui ont compris l’immense dépendance matérielle de notre mode vie, qualifié de «normal»? Sans doute sont-ils/elles de plus en plus nombreux·euses, générant d’ailleurs un certain trouble sur le bien-fondé de leur propre mode de vie au quotidien. Mais au-delà de cette connaissance générale encore vague, ce qui importe aussi c’est l’intégration de connaissances appropriées dans les cursus professionnels de tous ordres: une formation d’économiste qui prend en compte le fait que les ressources naturelles ne sont pas illimitées, comme cela ressort implicitement de théories classiques; une formation d’ingénieur·e où l’énergie bas carbone représente une condition sine qua non et où toute innovation de processus est tenue d’intégrer des contraintes de ressources matérielles; des formations de politiques comprenant non seulement une connaissance des questions environnementales mais aussi les chemins de décision aujourd’hui plus incertains pour organiser le changement. On pourrait multiplier les exemples.

«En Belgique francophone, dans le primaire et le secondaire, ces contenus, peu intégrés dans les programmes, sont en grande partie cantonnés au volontarisme des enseignant·es. Dans les cursus universitaires, c’est souvent à l’initiative d’étudiant·es ou de jeunes diplômé·es que la pression fait peu à peu évoluer les cours.»

Si ces sujets sont aujourd’hui beaucoup plus présents dans les médias, force est de constater la lenteur de la modification des cursus scolaires et universitaires en ce sens, alors que l’enseignement demeure une base irremplaçable. En Belgique francophone, dans le primaire et le secondaire, ces contenus, peu intégrés dans les programmes, sont en grande partie cantonnés au volontarisme des enseignant·es. Dans les cursus universitaires, c’est souvent à l’initiative d’étudiant·es ou de jeunes diplômé·es que la pression fait peu à peu évoluer les cours. Un cas d’école est le programme volontaire et bénévole Education4Climate qui manifeste son influence en ce sens en Belgique.

Les freins au changement se perçoivent aussi au niveau des secteurs professionnels. Que l’on imagine par exemple le nombre de technicien·nes nécessaire pour rénover comme il se doit ne serait-ce qu’un tiers du bâti existant en Belgique, afin de diminuer nettement les émissions associées au chauffage. Il s’agit de millions de bâtiments et le nombre de personnes formées pour ce faire est aujourd’hui clairement insuffisant.

5. DÉSINFORMATION STRATÉGIQUE

Quand on évoque les connaissances inadaptées, il faut aussi faire état, et ce serait un cinquième axe, d’une désinformation volontairement diffusée dans le but de ralentir ces changements. Certains ont à cet égard forgé le terme d’agnotologie, ou étude de la production de l’ignorance, et surtout du doute. L’exemple le plus connu, dans le domaine de la santé, est celui d’industries du tabac ayant utilisé des moyens sophistiqués, non pas pour nier le lien entre le fait de fumer et une série de problèmes de santé, mais pour maintenir indéfiniment des doutes à ce sujet, même quand le lien était fermement établi. Il ne s’agissait pas là de production de science mais de savantes manipulations d’études qui sélectionnent certains aspects («cherry picking»), accompagnées de remarquables techniques de communication. Tout cela dans le but de freiner les décisions.

En matière de climat, le GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat) a été l’objet de redoutables actions pour jeter le discrédit sur ses rapports, alors même que la nécessaire synthèse des travaux scientifiques qu’il produit, par des expert·es très qualifié·es, est réalisée de façon ouverte: il est possible d’intervenir pour commenter des versions provisoires de rapports et obtenir des réponses de la part des scientifiques. Ainsi, par exemple, quelques erreurs mineures de chiffres sur des rapports de milliers de pages furent montées en épingle dans certains médias en 2010, avec des titres tout à fait excessifs qui laissent des traces jusqu’aujourd’hui. Point de confiance central sur le sujet du climat, le GIEC n’est pourtant qu’un exemple parmi bien d’autres.

Des centaines de millions de dollars (sic) ont été dépensés au cours du temps dans la production d’études tentant de jeter des doutes sur les résultats des sciences du climat11

. À l’ULB fut organisé en 2010, avec Sciences Po Paris, un colloque international interdisciplinaire pour documenter et discuter ces éléments, qui à l’époque étaient peu connus dans notre pays. Aujourd’hui, ces stratégies sont bien étudiées par des historien·nes12

. On sait que les compagnies pétrolières (entre autres) étaient au courant des faits scientifiques, et les stratégies mises en œuvre pour les masquer sous des nuages de doutes sont décrites. L’histoire nous montre aussi que ces stratégies ont réellement contribué au ralentissement mondial des décisions nécessaires pour réduire les émissions et réorienter les activités.

6. CONSUMÉRISME ANCRÉ

Une sixième raison qui rend difficile des réorientations de fond ressortit du domaine culturel. Le modèle d’une vie réussie reste associé à un niveau relativement élevé de consommation et de déplacements. Peu ou prou, le consumérisme s’est fermement implanté dans les motivations d’actions quotidiennes. En caricaturant, on pourrait affirmer qu'aujourd’hui les shopping centers ont remplacé les églises à certains égards: ils sont bien plus fréquentés et représentent des lieux où venir chercher des promesses de vie meilleure.

Comme l’écrit le psychologue et philosophe Clive Hamilton: «Si nous avons fondé une bonne part de notre identité personnelle sur notre activité de consommateur et que cette activité nous soutient psychologiquement au jour le jour, l’exigence de changer ce que nous consommons devient une exigence de changer ce que nous sommes (…) Beaucoup, parmi nous, s’accrochent donc à leurs identités manufacturées, au point qu’inconsciemment ils redoutent d’y renoncer plus qu’ils ne craignent les conséquences du changement climatique»13

.

Ces constatations, variables selon les personnes, et certainement selon les sociétés, ne sont pas sans lien avec le succès rencontré dans l’opinion par les démarches tendant à relativiser ou nier les effets dangereux de nos modes de vie sur l’environnement et le climat que nous venons d’évoquer. Sans cette appétence pour des messages jetant le doute sur la nécessité de changement, ceux-ci auraient eu beaucoup moins de succès.

7. LIMITES DU CERVEAU HUMAIN

Enfin, plus généralement, on peut citer aussi les limites du cerveau humain quand il s’agit de réorientations basées sur l’intérêt à long terme et la raison. Il faut compter chez l’humain avec une volonté de puissance favorisant l’utilisation d’énergie et la distinction par la consommation. Mais aussi avec des réactions instinctives qui tendent à être orientées sur les dangers visibles ou encore sur les récompenses à court terme, alors qu’en matière de changement climatique, il est nécessaire d’avoir une vue systémique et de penser au long terme. On est frappé aussi, quand on suit ces sujets, de constater combien d’aucuns vont résumer les causes du problème à un facteur particulier sur lequel ils ou elles vont se focaliser, le capitalisme pour certain·es, la surpopulation pour d’autres. Ou alors imaginer le salut provenir de solutions qui en fait ne sont que limitées: le nucléaire, les technologies ou encore la participation citoyenne.

«Il est crucial que les métiers et la production de biens et de services évoluent fortement. Pour cela, des engagements individuels de travailleuses et travailleurs dans toute une série de fonctions peuvent faire une différence.»

Agir individuellement et collectivement

Face aux spectres des dégradations planétaires, il est prôné depuis longtemps d’agir individuellement par des modifications de comportement en faveur d’une limitation des impacts, là où c’est possible. Force est de constater que, globalement, les effets de cette approche individualiste et volontaire n’ont pas permis de changements importants. En effet, les facteurs déterminants de nos consommations quotidiennes sont influencés par les styles de vie des sous-groupes auxquels nous appartenons et il est difficile de s’en écarter.

Quand l’accès à des biens et services plus écologiques fait défaut, quand au contraire les prix de biens et services polluants ne couvrent pas les dommages qu’ils génèrent (on pense notamment à l’avion), les effets de ces appels à l’action par le choix raisonné d’achats demeurent faibles. Sans pour cela sous-estimer des réorientations réelles dans certains sous-groupes de personnes motivées où justement des préoccupations communes jouent un effet d’entrainement.

Toutefois, au niveau individuel, il reste deux voies d’action qui peuvent avoir toute leur importance, en particulier pour des personnes dotées d’un niveau d’éducation et de revenu relativement élevés. Il s’agit d’abord, pour un individu, de tentatives d’influencer son cadre et ses missions de travail professionnel. Comme on l’a vu, il est crucial que les métiers et la production de biens et de services évoluent fortement. Pour cela, des engagements individuels de travailleuses et travailleurs dans toute une série de fonctions peuvent faire une différence. Une seconde voie à laquelle on ne pense pas forcément est la possibilité de veiller à orienter ses investissements privés en les alignant davantage avec ses convictions. Certes le greenwashing n’est jamais loin (affirmer des impacts «verts» qui ne sont pas au rendez-vous). Mais ces dernières années, les banques font état de demandes importantes de clients en ce sens, et des influences sont observables dans les évolutions financières, avec l’aide de nouvelles nomenclatures élaborées à cet effet.

Au-delà de ces engagements individuels pour ceux et celles qui le souhaitent, ce sont en fait des actions collectives qui sont les plus à même de réorienter les systèmes de production et de consommation. Dans Deux degrés. Les sociétés face au changement climatique14

sont développées des analyses, des points forts et des limites de cinq catégories d’acteurs et types d’action : les pouvoirs publics, les entreprises, la participation citoyenne, l’action radicale et les évolutions de cadres de pensée (religieux ou philosophiques/artistiques). On montre ainsi que l’action des pouvoirs publics, pour structurante qu’elle soit, ne peut être le seul moteur de changement.

Du côté des entreprises, maitrisant des capacités importantes d’expertise et de capitaux, des actions rapides peuvent être menées. Cependant une des limites clés de ces actions est la recherche de profit à court terme, ce qui nécessite politiquement des évolutions des instruments économiques pour influencer leurs décisions. Ce point est aujourd’hui une condition sine qua non.

Les citoyen·nes, outre les actions concrètes que nous avons esquissées, peuvent bien sûr tenter d’influer collectivement sur les deux grands types d’acteurs énumérés: pouvoirs publics et privés. Enfin, sans des évolutions sensibles vers des valeurs de réussite sociale moins corrélées à une hausse continue des consommations, il sera sans doute impossible de modifier les trajectoires en cours. Voir à cet égard le rôle clé, mais difficile, des valeurs de sobriété15

.

Des évolutions possibles et nécessaires

Et maintenant ? Actuellement, des chocs considérables touchent nos sociétés en Europe. Des impacts climatiques plus forts, plus rapides et plus erratiques qu’anticipés par beaucoup, génèrent un sentiment d’insécurité, voire d’éco-anxiété. Une hausse des prix de l’énergie à des niveaux jamais envisagés par les politiques climatiques et d’une soudaineté violente contribue également à la désorientation. D’autant que s’y sont ajoutées une inflation sans précédent depuis un demi-siècle et les menaces provenant d’une guerre en Europe qui peut encore prendre de l’ampleur. Enfin, les leçons du Covid, un peu comme un post-trauma pour certain·es, mettront longtemps à être assimilées, mais l’une d’elle concerne la fragilité de notre vie quotidienne que l’on a vue bouleversée pratiquement sans préavis.

Et pourtant, les prises de conscience écologiques sans doute à un niveau désormais inégalé n’amèneront pas en elles-mêmes de «sursaut» ou de modification radicale de comportements. C’est la leçon de plus d’un demi-siècle d’histoire en ce domaine, et les analyses qui précèdent ont tenté d’en éclairer certaines raisons. Cela n’empêche que des évolutions sont possibles, nécessaires et en cours, et que, bien qu’insuffisamment, les connaissances sur ces sujets se répandent.

In fine, la réorientation globale face à des scénarios négatifs apparait longue et difficile. Il n’empêche que des progrès sont possibles à bien des niveaux, et notamment locaux. L’engagement collectif est une source d’énergie, au niveau personnel et par ses effets. La poursuite du même mode de vie relativement stable (pour nous) semble compromise. Il faut rechercher plus de résilience et, sans doute, quoi que cela puisse être, viser ce à quoi l’on tient vraiment car il ne sera pas possible de tout conserver dans la trajectoire actuelle, trop consommatrice et polluante dans ses effets.

L’article original, adapté pour Éduquer par Marie-Françoise Holemans, a été publié en avril 2023 dans L’Artichaut, le magazine de l’université inter-âges de l’ULB (CEPULB): https://www.researchgate.net/publication/370590872_Environnement_et_cli…

- 1MEADOWS D. et al. Limits to growth, Report to the Club of Rome, 1972.

- 2McNEILL J.R. Rien de neuf sous le soleil ? Une histoire environnementale du XXe siècle, Champ Vallon, 2014.

- 3BOURDEAU Ph., MOREAU R. et ZACCAI E. Le Développement non durable, Académie Royale de Belgique, 2018.

- 4FRESSOZ J.B. et BONNEUIL Ch. L’Évènement Anthropocène, Seuil, Paris, 2013 (1re édition).

- 5RICH N. Perdre la Terre, Seuil, Paris, 2019.

- 6GARRIC A. «Taxer les plus riches permettrait à la fois de lutter contre le réchauffement climatique et de réduire la pauvreté, assure une étude», Le Monde, 31 janvier 2023.

- 7Emissions Gap Report 2021, UNEP (United Nations Environment Program)

- 8Rapport Planète Vivante 2022, WWF.

- 9Rapport Planète Vivante 2022, WWF.

- 10AYKUT S. et DAHAN A. «Boomerang géopolitique : peut-on encore relever le défi climatique global?», Groupe d’études Géopolitiques, septembre 2022 (en ligne).

- 11BRULLE R. «Institutionalizing delay: foundation funding and the creation of U.S. climate change counter-movement organizations», dans Climatic Change, 122, 2014, p. 681-694.

- 12ORESKES N. et CONWAY E. Les Marchands de doute, Le Pommier, Paris, 2012.

- 13HAMILTON C. Requiem pour l’espèce humaine, Presses de Sciences Po, Paris, 2013.

- 14ZACCAI E. Op.cit.

- 15VILLALBA B. Politiques de sobriété, Le Pommier, Paris, 2023.

Des actions individuelles et, surtout, collectives

Ces racines de l’inaction exigent, chacune en son genre, des réflexions et actions profondes qui sont possibles dans la durée. Les actions dans ces directions peuvent être individuelles mais surtout collectives et organisées. En voici quelques clés, en regard de chacun des freins analysés plus haut:

1. Diminuer la dépendance aux ressources naturelles (par l’efficacité et la sobriété des consommations).

2. Renforcer les politiques démocratiques dans ces directions (avec un discours de vérité).

3. Réguler les marchés de façon volontariste.

4. Répandre et utiliser les connaissances appropriées.

5. S’occuper à part entière des enjeux de diffusion d’information et de désinformation.

6. Se détacher du consumérisme.

7. Favoriser la compréhension systémique plutôt que parcellaire (celle des boucs émissaires et des solutions simplistes).