Entre exaspération et sentiment d’abandon, le monde enseignant démultiplie les grèves. Le métier serait-il en perte de sens et de statut? Coordinatrice de l'ouvrage Enseignants: le grand déclassement?, Géraldine Farges analyse les mécanismes sous-jacents à cette crise.

Les premiers bourgeons du printemps n’ont pas pu apaiser la colère enseignante. Durant toute la deuxième semaine d’avril, des mobilisations ont germé partout en Belgique francophone. À Liège, 4500 enseignant·es se serraient tant bien que mal sur les 374 marches de la montagne de Bueren. À Namur, c’est la pente de la Citadelle qu’ont remontée les Sisyphes modernes, bâtissant sur ses sommets le «mur de la pénibilité». Une paroi symbolique aussitôt démantelée. Dans le Borinage, les manifestant·es se sont rassemblé·es sous la bannière du «carnaval des sacrifiés». Et à Bruxelles, plusieurs centaines d'enseignant·es ont protesté devant le siège du gouvernement de la Communauté française.

Bien que dispersée aux quatre coins du pays, la contestation converge en front commun contre les projets du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec deux revendications principales: le maintien de la nomination et le refus des économies planifiées dans l’enseignement qualifiant. Les motivations ne sont pas nouvelles: en janvier, plus de 30.000 manifestant·es avaient foulé les pavés de la capitale et le cortège s’était terminé sur un arrêt de travail d’une durée de 48 heures. La cadence des grèves résonne comme l’écho du silence politique de la ministre de l’Éducation. Une symphonie encore amplifiée par les récentes mesures sur les pensions et les aménagements de fin de carrière annoncées par le gouvernement fédéral.

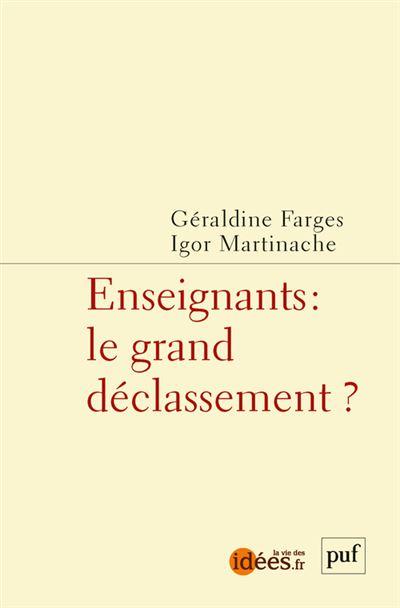

Au mitan de la semaine de contestation, Éduquer a rencontré Géraldine Farges, professeure à l’IREDU (Université de Bourgogne Europe). Spécialiste des questions éducatives, elle coordonne avec Igor Martinache un ouvrage qui tombe à pic: Enseignants: le grand déclassement?. Bien que travaillant sur le contexte français, la sociologue offre des clés de compréhension des crises traversées aujourd'hui par celles et ceux qui construisent le futur.

«Alors que la société conserve une estime assez élevée pour les métiers de l’éducation, la profession enseignante elle-même se sent peu valorisée.»

Les deux faces du déclassement

Interrogée sur la notion qui titre son livre, Géraldine Farges explique que le «déclassement» questionne les liens entre les problèmes d'attractivité du métier et l'évolution des conditions de travail. «Un certain déclassement se mesure objectivement dans la rémunération, affirme la sociologue. À niveau de diplôme égal, les enseignants tendent à recevoir des revenus moins élevés que d'autres travailleurs.» Ce constat s'observe dans la grande majorité des pays de l'OCDE et témoigne de la faiblesse de leur statut social.

La perte d'attractivité du métier est un autre symptôme du déclassement. La chercheuse confirme que la pénurie enseignante constitue aujourd'hui un phénomène généralisé, également observable dans de nombreux systèmes éducatifs de l'OCDE. Cette crise dure depuis vingt ans et s'aggrave. Elle concerne autant la quantité d'enseignant·es que leur niveau de qualification: «On manque d'enseignants en termes quantitatifs, mais aussi d'enseignants qualifiés, c'est-à-dire diplômés et certifiés.»

Mais au-delà de ces dimensions objectives, le déclassement se manifeste aussi sur le plan subjectif. La sociologue souligne un paradoxe: alors que la société conserve une estime assez élevée pour les métiers de l’éducation, la profession enseignante elle-même se sent peu valorisée. Un sentiment aux conséquences concrètes: «Les études montrent que les systèmes éducatifs où les enseignants se sentent les plus valorisés sont souvent ceux où les élèves réussissent le mieux.»

«Les enquêtes de terrain révèlent un sentiment d'éloignement du facteur humain, pourtant essentiel à la motivation des professeur·es.»

Des causes imbriquées

Comment expliquer ce déclassement? Si aucune étude n'établit de lien causal direct entre les différents phénomènes observés, Géraldine Farges avance plusieurs hypothèses. Les récentes transformations économiques globales ont profondément modifié la position des enseignant·es sur le marché du travail. Autrefois débouché fréquent pour les diplômé·es d’université, l'enseignement subit désormais la concurrence d'autres secteurs. Par ailleurs, l'ouverture du marché du travail aux femmes diplômées – qui constituaient un vivier important pour l'enseignement – a également joué un rôle.

La sociologue relève aussi l’impact de facteurs internes, qui aggravent la situation. Les enseignant·es affrontent des exigences croissantes, relatives aux résultats des élèves et à l'application de consignes standardisées. Leur autonomie professionnelle s'en trouve significativement réduite. Parallèlement, la charge administrative s'alourdit, les distanciant du cœur de leur métier, à savoir la relation pédagogique et la transmission des savoirs. Les enquêtes de terrain révèlent un sentiment d'éloignement du facteur humain, pourtant essentiel à leur motivation. Pour la sociologue, il s'agit là d'une des conséquences les plus tangibles de l'application au domaine éducatif d'une logique gestionnaire.

Une autre cause étudiée par la sociologue est l'évolution des pratiques pédagogiques. La chercheuse cite l'exemple de la différenciation pédagogique. Cette approche vise à adapter l'enseignement aux besoins spécifiques de chaque élève. «Ces exigences sont très belles sur le papier. Sur le principe, la plupart des enseignants sont d'accord», reconnaît-elle. Mais elle décrit immédiatement le revers de la médaille: «Le problème, c'est que lorsqu'elles sont adossées à une logique managériale, sans moyens supplémentaires, elles entraînent des conditions de travail très difficiles qui alimentent la pénurie.»

Un corps enseignant en mutation

À ces difficultés s'ajoute une fragmentation de plus en plus marquée du corps enseignant. En 2021, Jérôme Fourquet constatait que le monde enseignant français avait perdu son homogénéité sociologique, syndicale et politique. «Les murs de la forteresse enseignante se sont lézardés et les professeurs ne constituent plus un bloc aussi cohérent que par le passé», résumait le démographe de l'IFOP.

Géraldine Farges analyse cette évolution à travers la dualisation du marché de l'emploi éducatif français. D'un côté, le vivier traditionnel des titulaires, recrutés par concours, avec un emploi permanent. De l'autre, un groupe grandissant d'enseignant·es contractuel·les, aux conditions plus précaires, mais gagnant progressivement en légitimité.

Pour surmonter d’éventuelles fractures internes, Géraldine Farges conclut par la problématique de l’ensemble de la profession: «Nous espérons que cet ouvrage favorisera une revalorisation complète du métier d'enseignant. Au-delà du salaire, il faut reconnaître leur travail réel, garantir les conditions d'un enseignement de qualité tout en préservant leur autonomie professionnelle.»

Illustration: Vincent Dubois («Vince»)

Enseignants: le grand déclassement?

Alors que les réformes engagées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles poussent les enseignant·es à sortir de leur classe, un ouvrage collectif récemment paru interroge de manière approfondie le phénomène de leur déclassement. Coordonné par Géraldine Farges, sociologue et professeure des universités en Sciences de l’éducation à l’Université de Bourgogne Europe, et Igor Martinache, politiste et maître de conférences à l’Université Paris Nanterre, ce livre réunit les contributions de cinq autres chercheurs et chercheuses – Xavier Dumay, Sandrine Garcia, Frédérique Giraud, Tristan Haute et Xavier Pons. La polyphonie des approches enrichit l’exploration des multiples dimensions d’une crise qui dépassent largement les écoles francophones du plat pays.

Précarisation de l’emploi, dégradation des conditions de travail, flexibilisation croissante des missions, montée en puissance des logiques issues de la nouvelle gestion publique (NGP): les différentes voix expriment toutes un regard critique et nuancé sur l’évolution du métier. Le livre se clôt par un chapitre particulièrement touchant, qui propose une réflexion originale sur l’apport potentiel de la pédagogie Montessori dans ce contexte de déclassement. Un ouvrage synthétique qui ouvre des pistes pour penser pleinement la place des enseignant·es dans la société contemporaine.

FARGES Géraldine et MARTINACHE Igor. Enseignants : le grand déclassement?, Coll. laviedesidees.fr, PUF, 2025, 121 p.